|

Die

Kirche aus dem 11. oder 12. Jahrhundert |

||

|

von Christian Schröder, Isernhagen 2009, Die

nachstehenden Informationen basieren auch auf der Kirchenchronik sowie der

Gesamtchronologie (bis ca.1625) und der daraus noch fertig zu stellenden

Allgem. Geschichte von Klein Schwechten dieser Zeit. |

||

|

|

||

|

Die erste urkundlich belegte Nennung des Namens

„Schwechten“ ist von 1200. 1209 ist „Grotinswachten“, also Groß-Schwechten belegt,

also wird es auch ein

„klein-Schwechten“ gegeben haben, sonst macht das keinen Sinn. Es existiert

eine sehr umfangreiche Kirchenchronik von 1890, die auf noch ältere

Unterlagen zurück geht. Sie enthält ausführliche Informationen über die

Kirche, die Pastoren, die Küsterei, die Einkünfte der Kirche, ebenso die zur

Parochie gehörenden Kirchen in Möllendorf und Petersmark. Diese Chronik wird

dankenswerterweise ständig weiter gepflegt. Teile davon sind als Kopie im Besitz des Verfassers. |

||

|

|

||

|

Das älteste Gebäude im

Ort ist zweifellos die Kirche aus dem 12. Jhr. In „Kunstdenkmale der Provinz

Sachsen“ ist die Kirche ausführlich beschrieben, (siehe weiter unten). Nicht

alle Angaben sind dort auf dem neuesten Stand.

Ansicht der Kirche ca. 1860 mit Patronatsaufgang an der

Seite |

||

|

Die Kirche ist wie die

Friedhofsmauer aus Findlingen bzw. Feldsteinen gebaut. Da sie mit Sicherheit

früher als Wehrkirche diente, waren die Fensteröffnungen nur klein gehalten.

Erst bei der Wiederherstellung der Kirche 1857 - 1865 wurden die

Fenster erweitert. Genaueres ist evtl. aus den Kirchenbüchern zu entnehmen.

Neben den zwei Türmen gibt es eine weitere äußere Besonderheit, die nur noch

an einer weiteren von 250 Kirchen in der Altmark zu finden ist (Buchholz).

Die Kirche hat 12 Schallöffnungen. Die Zwölf ist eine besondere Zahl, sie

symbolisiert den geschlossenen Kreis.

|

||

|

Die weitere

Beschreibung s. ... Kunstdenkmale... auf den folgenden Seiten |

||

|

|

||

|

|

||

|

Ansicht

oben (2004) Eingang von Süden, Abb.rechts und unten links Turm von der

Westseite mit erhöht liegendem Zugang,

unten

rechts: Turm von Norden mit vermauerter Einstiegstür. |

||

|

|

||

|

Apsis an der Ostseite |

||

|

|

||

|

|

||

|

Abb. oben: Apsis an der Ostseite |

||

|

|

||

|

Der Grundriss zeigt einen vierteiligen Aufbau aus Turm, Schiff, Chor

und Apsis. Im Untergeschoß des Querturmes befindet sich ein Gruftgewölbe mit

früher z.T. vermauerten Gruften. In der Südwand des Schiffes befindet sich

ein rundbogiges Portal mit abgetrepptem Granitgewände und 2 alten

Rundbogenfenstern über dem Dach der stattlichen Vorhalle, die ein gleiches

Rundbogenportal hat. Das Mauerwerk dieser Vorhalle besteht ebenfalls aus

Findlingen, darüber ein gotischer Backsteingiebel mit Spitzbogenblenden und

Öffnungen (12. Jahrhundert). Auf der Nordseite vermauertes Spitzbogenportal

mit Granitgewänden. In der Apsis ist das alte Ostfenster mit rundbogigem

Granitgestein erhalten. In der Apsiskuppel sind 1932 romanische

Wandmalereien freigelegt worden. Sie stellen Christus als Weltenrichter in

der spitzovalen Mandorla dar. Rechts und links stehen als Fürbitter Maria und

Johannes. (Abbildungen weiter unten) |

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

An Grabmälern sind zu

nennen: |

||

|

A.) Epitaph der Kinder von Lützendorf (Abb. unten) Auf dem Sockelfries: In•Got•sind entslaffen• Frederich, Ivdit•Maria•Ingeborg• Dem • Got•gnedich•si•1570•

|

||

|

Ganz offensichtlich sind hier 4 Angehörige innerhalb kurzer Zeit verstorben. Aus ständiger Überlieferung ist bekannt, dass es sich um Kinder handelt, jedoch ist die Person rechts ganz offensictlich Größer, evt. eine Erwachsene Person. An verschiedenen Stellen in der Literatur wird das Datum fälschlich mit 1510 statt 1570 angegeben. Das kann nicht sein da Christoffel v.L. damals noch nicht lebte. |

||

|

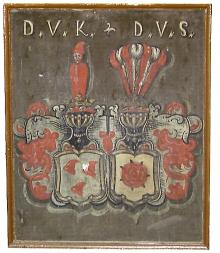

B.) Epitaph des Christof von Rochow zur Goltz ‡1577, befindet

sich an der südlichen Laibung des Triumphbogens. In der Mitte gemalt die

Kreuzigung mit Jerusalem im Hintergrund, vor dem Kreuz kniend ein Jüngling in

spanischer Pludertracht. Im Sockel gemalter Spruch und 2 Wappen:

|

||

|

|

||

|

C.) Kreuz mit einem Kruzifix von einem

Sarge 1,62 m lang aus Zinn, im Chor, mit der Inschrift in Fraktur: Achatz

Christph vom Bülow ‡1681, 23 Jahr alt. ohne Abbildung |

||

|

D.) Epitaph

des Achatz Christof von Bülow,

‡1681,

|

||

|

E.) Sühnekreuz in der

Friedhofsmauer

F.) Grabmahl des

Standartenträgers der 7. (Halberstädter) Kürassiere in der Schlacht von Mars-la-Tour

16.8.1870:

Abb

rechts aus dem Jahr 2009 nach der Restaurierung früher

soll sich noch ein Adler aus Eisen darauf befunden haben |

||

InnenausstattungRomanische Wandmalerei im Apsisbogen

|

||

|

Romanische Wandmalerei im

Apsisbogen

In der Apsis auf der Ostseite |

||

|

Auf dem Sockel in der Apsis:

Martyrium des Hl. Laurentius

Auf dem Sockel in der Apsis:

Martyrium des Hl. Laurentius

Auf dem Sockel in der Apsis:

Martyrium des Hl. Laurentius

|

||

|

Blick in den Altarraum von der

Empore aus. links die Plätze für den Pfarrer, rechts die Patronatsloge.

Wappen beidseitig der Kanzel links v. Bülow, rechts v. Bismarck |

||

|

Beachtenswert ist das Ehrengestühl

im Chor für den Kirchenpatron (rechts vom Altar, Abb oben rechts ) und den

Pastor (links vom Altar, Abb.oben links). An den Brüstungsfüllungen sind

gemalt:

Ehrengestühl für den Kirchenpatron |

||

|

Die Orgel auf der Empore (2008)

Der aus einem Gramitblock gehauene

Taufstein war früher vor der Kirche aufgestellt.. |

||

|

Altmärkischer Hausfreund v. 1931 |

||

|

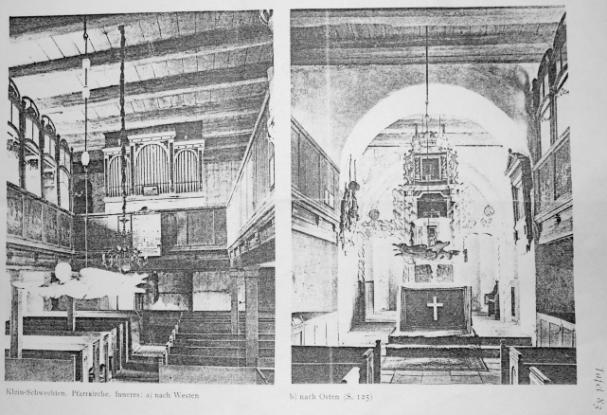

Innenraum

Alte Ansicht vom Altar nach

Westen. Die Empore war früher verkleidet und mit Fenstern versehen.Darunter

die nachstehend erläuterten Wappen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Teil

der Empore für die Familie des Kirchenpatrons und Gutsbesitzers vorgesehen

war. |

||

|

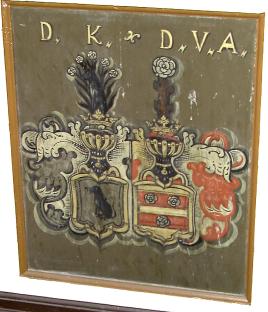

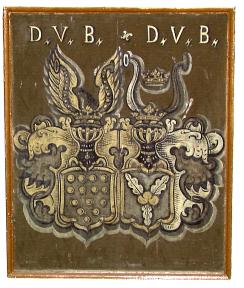

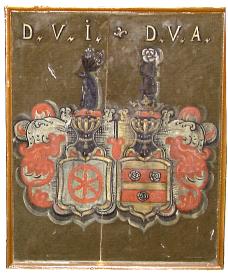

Wappen an der Brüstung

der Empore im Kirchenschiff

V. Katte – v. Alvensleben evtl.

v.d.Asseburg? - ?

V. Bülow – v. Bismarck v.

Bülow – v. Rauchhaupt

v. Bismarck – v.d.Schulenburg V.

Jagow – v.Alensleben

Die

Wappen sind immer doppelt angelegt und stehen für die jeweiligen

Eheschließungen der Geschlechter. Sie stammen alle aus der bülowschen

Zeit, also etwa ab 1625, wobei wahrscheinlich die Familie erst ab ca 1650

nach Klein Schwechten gezogen ist. Karstedt

– v. Saldern |

||

|

Vorhalle an der Südseite

Gedenktafeln in der Vorhalle

Dem Andenken der Gefallenen des 2.

Weltkriegs. |

||

|

Aus der Kirchenchronik Im

Sommer 1963 wurden beide Kirchtürme neu mit Schiefer eingedeckt. Dabei

wurde die südliche Turmkugel geöffnet. Sie enthielt eine Kupferkapsel mit

alten Dokumenten, Zeitungen und Münzen. In die Kugel wurde ein neues

Schreiben gelegt (Wortlaut in der Kirchenchronik von Pastor Blümner), eine

Tageszeitung und 3 Münzen. Aus der Kirchenchronik geht hervor, dass seit 1902

keine Schriftstücke mehr in die Turmkugeln gelegt worden sind. Für die

Neudeckung der Türme wurden in Klein Schwechten fast 10.000 Mark gespendet,

7000 Mark kamen vom Konsistorium Magdeburg. Seit dieser Zeit ist das Gewölbe

im Turmraum mit zum Kirchenraum dazu genommen. Es wurde nachträglich

gepflastert. Verschiedene weitere Ausstattungsgegenstände sollen sich im

Altmärkischen Museum in Stendal befinden bzw. befunden haben, so auch der

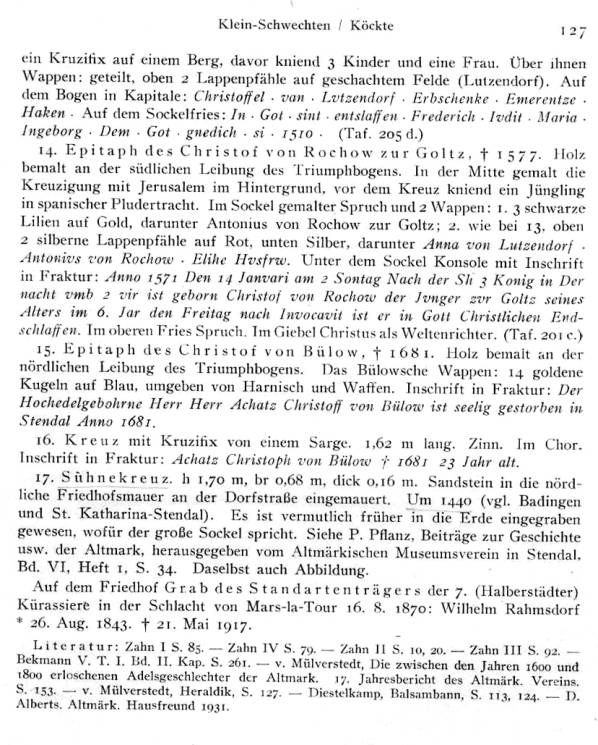

Taufstein aus Granit aus dem 12. Jahrhundert. 1965 wurde der große

Taufstein wieder in der Kirche aufgestellt. Er wurde dazu verändert, man hat

einen Teil des Sockels abgeschlagen (weitere Fotos s. Kirchenchronik)

|

||

|

Bei

Mauerarbeiten gab es eine Entdeckung: rechts neben dem Altar war eine

Fußbodenfliese etwas abgesackt. Darunter befand sich ein faustgroßes Loch. Es

wurde noch ein Stein entfernt und darunter zeigte sich ein zusätzlicher Raum,

der etwa 3,5 Meter lang und 2 Meter breit und 1,80 Meter tief war. In diesem

Raum lagen etwa 7 -10 Gerippe, dazwischen verkohlte Holzreste von Särgen. Er

ist weiß getüncht und die Wände sind zum Teil mit Bibelsprüchen versehen. Der

Denkmalpfleger stellte fest, dass die Bestattung im 16. oder 17. Jahrhundert

stattgefunden haben muss. Der Raum wurde wieder verschlossen und ist seitdem

nicht wieder geöffnet worden. (s. Kirchenchronik, auch mit Fotos). Bei

der Innenrenovierung der Kirche 1963 wurden auch zwei beinahe vergessene

Grabkammern geöffnet. Das eine Gewölbe, hinter einer Holztür an der Rückwand

des Kirchenschiffs gelegen, war seit 1880 nicht mehr geöffnet worden. Es

enthielt 9 gut erhaltene Särge. der letzte war 1880 hereingebracht worden.

Außerdem waren 1920 zwei Urnen in einen Lichtschacht geschoben worden, der

dann von außen zugemauert worden war. All diese Särge und Urnen wurden 1965

auf dem Friedhof bestattet, südlich der Kirche in einer großen Grube. (s.

Abb. u.) Die Särge

waren beschildert und daher ließ sich feststellen, wer dort bestattet war: mit

Kreide auf beiden Särgen: “von Steinersdorf” (Verwandtschaft zu v.

Rauchhaupt) ‡

1.10.1920. Es

handelt sich hier um die Familien der ehemaligen Gutsbesitzer und Patrone

bzw. naher Angehöriger. |

||

|

Diese

Särge wurden aus dem Gruftgewölbe entnommen und an der Westseite des

Friedhofs beigesetzt. |

||

|

Sitzordnung in der Kirche

In der

Kirche selbst gab es eine Sitzordnung, an die man sich tunlichst zu halten

hatte. Wie diese

Sitzordnung entstanden ist läßt sich nicht mehr rekonstruieren. Die Zahlen

entsprechen den Hofnummern |