|

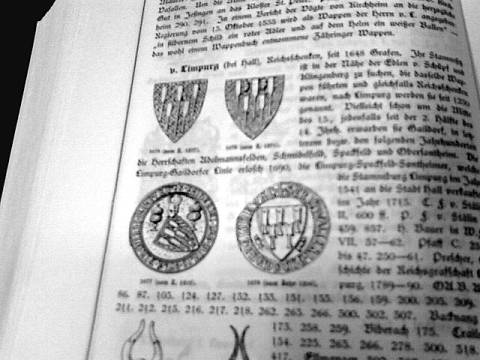

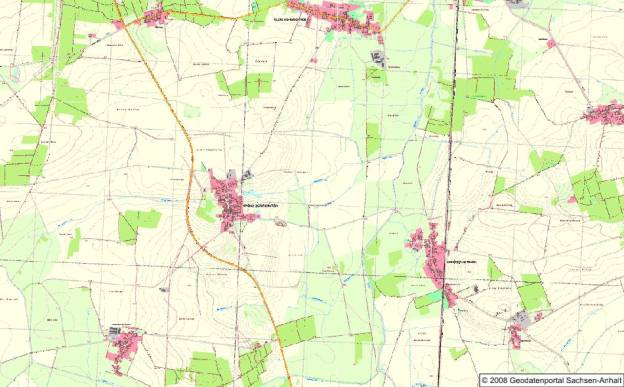

Klein Schwechten in der

Altmark Bundesland:

Sachsen-Anhalt, Landkreis: Stendal, Verwaltungsgemeinschaft:

Arneburg-Goldbeck Höhe: 26 m ü. NN

Fläche: 18,91 km² (incl. Ortsteile) Einwohner: 535 (31. Dez. 2006) Bevölkerungsdichte: 28 Einwohner je km2 |

|

|

|

Luftaufnahme von Klein

Schwechten und die aktuellen Gemarkungsgrenzen (2007) |

|

Entstehungsgeschichte und Besiedlung Das genaue Entstehungsjahr des Ortes ist

bisher nicht weiter bekannt. Es wird auch in dieser bestimmten Form nicht

möglich sein ein Gründungsjahr festzulegen, denn von einer „Grundsteinlegung“

im heutigen Sinn kann man sicherlich nicht ausgehen, obwohl es im Mittelalter

auch vorgekommen ist, dass gezielt Siedler ab einem bestimmten Stichtag

angesetzt wurden und manchmal gab es auch Urkunden, in denen Lokatoren mit

der Besiedlung eines Gebietes beauftragt wurden (z.B.im codex diplomaticus

anhaltinus CDA 1, 2, 1159, lfd. Nr. 449 zum Dorf Pechau oder Nr. 450 zu

Wusterwitz aus dem Jahr 1159). Zu Klein Schwechten oder Groß Schwechten habe ich

bisher nichts Vergleichbares gefunden. Man kann also nur versuchen aus den

wenigen vorhandenen, meist unsicheren Quellen gewisse Rückschlüsse zu ziehen. |

|

Münzfunde aus der

röm. Kaiserzeit (ca. 1- 375 n.Chr.) Zahlreiche Grabungsfunde u.a. aus spätrömischer Zeit sind hier in der

unmittelbaren Umgebung gemacht worden. Dokumentiert sind u.a. insgesamt 18 Münzfunde in der Gemarkung

Klein Schwechten aus der Römischen Kaiserzeit, die alle Im LMV Halle

aufbewahrt werden. Diese Münzen entstammen einer kaiserzeitl. Siedlung mit

urgeschichtlicher Vorbelegung Fundzeit 1993, 1995, 1997 u.a. am südl. Feldweg

zwischen Groß Schwechten und Klein Schwechten. Archäologische Funde

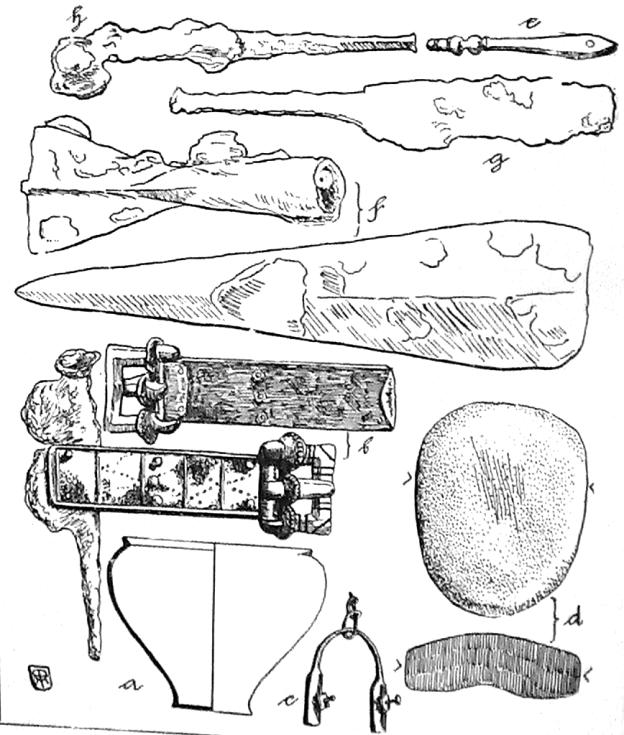

aus dem 5.- 8. Jahrhundert Die Gegend hier war schon in frühester Zeit

besiedelt. In einer Veröffentlichung

des Altmärkischen Museumsvereins von 1916, Band IV, Heft 2 wird ausführlich

über die Entdeckung und Sicherung eines Grabes in Klein Schwechten in

den Waldstück „Vosskuhlen“ berichtet, das fränkisch-merowingische (frühes 5.-

Mitte 8. Jhr.) Ausstattungsgegenstände enthält.

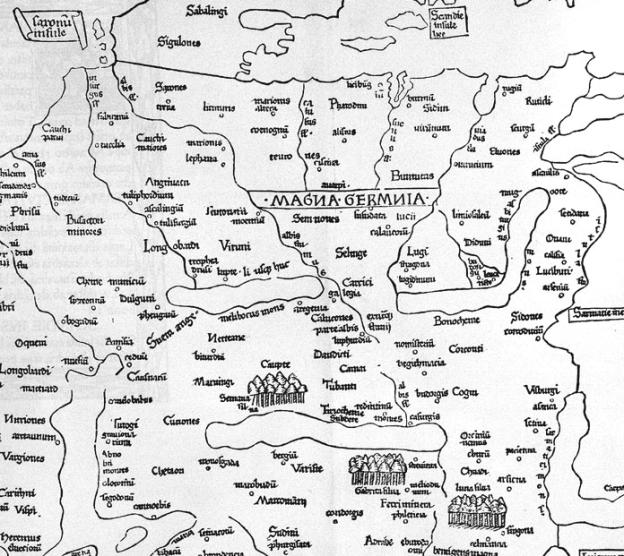

Siedlungen der Langobarden

und anderer germanischer Völker im 3.-5. Jahrh.

Auch bei Groß

Schwechten wurden u.a. 1998 im Zuge des Baus der Umgehungsstrasse

(Bundesstrasse) Hinweise auf Siedlungen aus diesen Zeiten gefunden. Die

Grabungsbefunde haben ergeben, dass dort eine Siedlung bestand, die bis etwa bis

ins 5./6. Jahrhundert existierte und eine Ausdehnung über ca. 13 ha hatte. Im 5. und

6. Jahrhundert wurde das Gebiet der

Altmark im Zuge der Völkerwanderung weitgehend verlassen und dann

Mitte des 7. Jahrhunderts von slawischen/wendischen Einwohnern besiedelt.

Zumindest der erste Teil deckt sich mit den Grabungsbefunden aus dem Jahr

1998 in Groß Schwechten. Die Neubesiedlung

durch Slawen/Wenden erfolgte ab dem 7. Jhr. in der Altmark durch zwei

Stammesgruppen, nämlich einerseits aus Nordwesten, dem heutigen Wendland

durch die Drawäner und in der östlichen Altmark durch die Luitizen, die aus

südlicher Richtung gen Altmark zogen.

Westliche Slawensiedlungen

am Hoebeck |

|

Besiedlung ab Karl. d. Großen Nach der Eroberung des hiesigen Gebietes durch Karl den Großen um 780

nahm die germanische/ sächsiche Bevölkerung wieder zu ohne die slawischen

Einwohner komplett zu vertreiben. Unter Karl dem Großen erfolgte die

Einteilung der Bistumsgrenzen hier in der Altmark für das Bistum

Halberstadt und Verden, die im Prinzip bis zur Reformation bestehen blieb. Auch nach dem Slawenaufstand von 983 (u.a. Walsleben)

war die Altmark nicht komplett von den germanischen Einwohnern geräumt,

sondern es verschoben sich immer nur in gewissem Umfang die Gewichtungen der

Völker. Dabei kam es zu einer Mischung slawischer und germanischer Siedlungen

wobei oft, wenn vorhanden, der germanische oder slawische Ortsname

beibehalten wurde. |

|

|

|

Kirchliche Einteilung Deutschlands

vom 11.-16 Jahrhundert |

|

Schriftliche Quellen aus alter Zeit Der 5. Band des 1.

Hauptteils enthält wesentliche Urkunden zur Altmark |

|

|

Bei den

Recherchen ist aufgefallen, dass zu vielen Quellenangaben im CDB ein Hinweis

auf das Archiv des Geheimrat von Werdeck vorhanden ist. Dieser hat dem

Herausgeber A.F. Riedel wesentliche Quellen zu Klein Schwechten und den

Familien v. Lützendorf, von Vinzelberg und von Klö(ä)den geliefert und sich demnach

um 1830 auch schon mit dem gleichen Forschungsthema beschäftigt wie ich jetzt

(seit 1998). (Zur Erinnerung: Hans Gottlieb Freiherr von Werdeck kaufte das

Gut in Klein Schwechten im Jahr 1813). |

|

|

In der Gründungsurkunde der Kirche des Klosters Krevese

vom Jahr 1200 werden dieser Kirche verschiedene Einkünfte und Ländereien

zugewandt u.a. auch die Kirche in Schwechten (wohl Groß Schwechten, s.

Chronologie). Diese Einkommenssituation für Krevese hat sich lange erhalten

und änderte sich erst 1562 mit der Abtretung des Besitzes der Fam. von

Bismarck in Burgstall an den Kurfürsten und den Ersatz dafür, wobei auch

Krevese an die Familie von Bismarck fiel. Das Kloster Krevese selbst ist nach

der Überlieferung nach der Schlacht Albrecht des Bären um die Festung

Brandenburg 1157 zum Andenken an den dort gefallen Graf Werner IV. von

Osterburg (v. Veltheim) von seinem Vater Werner III. gegründet worden. (Albrecht

d.B. und von Osterburg/v. Veltheim waren verwandt, die Mutter des Werner IV

war eine Schwester von Albrecht d.B.) In das Jahr 1200 fällt demnach die älteste Erwähnung des

Namens Schwechten als Ortsbezeichnung. (Stand 2008). Die Unterscheidung

zwischen Klein und Groß Schwechten ist dann kurz darauf nämlich 1209

durch die Nennung von Grotinswachten“ nachgewiesen. Allerdings nur

durch den Umkehrschluß, denn wenn es die Notwendigkeit gab „Grotinswachten“

zu benennen muß es auch ein anderes, kleines „Swachten“ gegeben haben,

ansonsten wäre die gemachte Unterscheidung sinnlos. Klein Schwechten

ist also vermutlich älter als 1209, dem Jahr der erster Erwähnung des Namens

„Grotinswachten“ . Allerdings nehme ich an, dass diese unterscheidende

Benennung nicht lange nach der Ortsgründung gemacht wurde. |

|

|

Wenn man im Landbuch der Mark Brandenburg von 1375 die

beiden Orte Klein und Groß Schwechten vergleicht, fällt auf, dass in Klein

Schwechten eine geradezu übersichtliche Abgabenstruktur herrschte, während in

Groß Schwechten allein ca. 40 Bewohner namentlich genannt sind, die an viele

verschiedene Empfänger auch von außerhalb Abgaben zu leisten hatten. Das kann

in der Entwicklungsgeschichte des Ortes begründet liegen, ist aber nicht

belegt |

Deutschland

um 1378 zur Zeit Kaiser Karl IV. |

|

Wilhelm Zahn nennt in seinem Buch „Wüstungen der Altmark“: lfd.

Zitatende. Und auch für die

Umgebung von Groß Schwechten ist eine Wüstung verzeichnet mit Flurstücken,

die „Alte Dorfstücke“ heißen (s. Zahn, Wüstungen...) Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in alten mündlichen Überlieferungen

immer wieder berichtet wurde, dass in der Feldmark zwischen Klein und Groß

Schwechten von Bauern beim Pflügen Steine (evtl. Fundamentpflaster) gefunden

sein sollen. Nun sind Steine in der Feldmark von Klein Schwechten sicherlich

nichts Besonderes, eher schon wenn man keine findet. Allerdings wären die

Geschichten nicht entstanden, hätte es sich nur um die üblichen Feldsteine

gehandelt. Es könnte sich also um Reste einer älteren Siedlung handeln (Siehe

oben Münzfunde). Es könnte z.B. sein, dass Siedler, die im 12. Jahrhundert aus

Holland, Flandern oder Westfalen ins Land geholt wurden, hier angesiedelt

wurden (verschiedene Namen im Landbuch v. 1375 aus Groß Schwechten haben

offensichtlich einen

holländisch-flandrischen Ursprung und könnten ein Hinweis sein. In

Holland hatten zu der Zeit viele Menschen unter Flutkatastrophen (1164 erste

Julianenflut, 1170 Allerheiligenflut, 1196 Nikolausflut) zu leiden und

könnten auswanderungswillig gewesen sein, zudem ist die Anwerbung und

Einwanderung dieser Menschen in der Zeit Albrecht des Bären belegt. Auch in

Klein Schwechten gab es beispielsweise den Familienanmen „Seeflut bzw.

Seefloth“, was auch nicht auf Binnenländer hindeutet). Auch aus

Flurbezeichnungen wie „Märsche“ lassen sich Hinweise auf Holländer ableiten.

Es sollte aber nicht nur auf Holland gesehen werden, sondern möglicherweise

auch auf andere Gebiete wie z.B. das heutige Westfalen. Mit Hilfe der

Siedler, woher auch immer sie kamen, wurden weitere Flächen nutzbar gemacht

und besiedelt. |

|

Kirchenbau als Hinweis auf die Entstehung

|

|

Die Kirche ist dem Heiligen Laurentius

geweiht (Die Legende erzählt: Als Archidiakon von Rom

war Laurentius in Vertretung des Papstes für die Verwaltung des örtlichen

Kirchenvermögens und seine Verwendung zu sozialen Zwecken zuständig. Nachdem

der römische Kaiser Valerian Papst Sixtus hatte enthaupten lassen, wurde

Laurentius aufgefordert, alles Eigentum der Kirche herauszugeben. Daraufhin

verteilte Laurentius das Vermögen an die Mitglieder der Gemeinde, versammelte

alle Armen und Kranken und präsentierte sie als den wahren Reichtum der

Kirche dem Kaiser. Dieser ließ Laurentius daraufhin mehrfach foltern und dann

durch Grillen auf einem eisernen Gitterrost qualvoll hinrichten. Der

Überlieferung nach waren seine an den Kaiser gerichteten letzten Worte: „Du armer

Mensch, mir ist dieses Feuer eine Kühle, dir aber bringt es ewige Pein.“) Etwa in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, entstand die Kirche.

Sie diente, wie damals üblich, auch als Wehrkirche und ist damit zweifellos

das älteste Gebäude im Ort. Ein wichtiger Punkt in der Zeitgeschichte ist also der Kirchenbau im

12. Jahrhundert, etwa zeitgleich mit dem Kirchenbau in Groß Schwechten, die

ebenfalls dem hl. Laurentius geweiht ist. Um 1200 sei die Kirche in Groß Schwechten unmittelbar nach Beendigung

der Bauarbeiten oder Restarbeiten an das Kloster Krevese übergeben worden (s.

Urkunde Bischof Gardolf, dieses ist belegt s. Chronologie) Da bei Milkowski oft Quellenangaben fehlen, sind seine Information

natürlich mit Skepsis zu betrachten bis die Daten belegt sind (Das gilt

für die gesamten geäußerten Schlüsse von Milkowski soweit sie nicht mit

Quellen belegt sind, da Milkowski die Geschichte sehr sozialistisch-politisch

geprägt betrachtet.). Trotzdem sollte den Hinweisen und angedeuteten

Quellen nachgegangen werden (evtl. Kirchenbücher v. Gross Schwechten) |

|

Ritter in Schwechten Ein Rittergut (lat.

praedium nobilium sive equestrium) war ursprünglich ein steuerfreies Landgut,

dessen Eigentümer Ritterdienste, also ursprünglich persönliche Leistungen

(Heerfolge), später auch Geldleistungen (Ritterpferdsgelder) leistete und

daher einige Vorrechte wie die der Steuerfreiheit genoss. Diese Vorrechte, deren

Besitz ursprünglich Ritterbürtigkeit bedingte, wurden mit der Zeit als

Zubehör der Rittergüter selbst angesehen (nobilitas realis). Zu ihnen

gehörten vor allem Befreiung von bäuerlichen und öffentlichen Lasten

(Steuern, Einquartierung, Fronen etc.), zu denen der Ritterdienst ehemals als

Äquivalent gegolten hatte, ferner Landstandschaft,

Patrimonialgerichtsbarkeit, Jagdgerechtigkeit, Fischerei, Baugerechtigkeit

und andere Bannrechte (Jagdrecht, Mühlenrecht, Braurecht usw.). Bis zum 18. Jahrhundert wurden diese Vorrechte beseitigt.

Während ursprünglich nur Adlige Rittergüter besitzen konnten, durften später

auch Bürgerliche dergleichen erwerben. Wegen der mit dem Gut verbundenen

Rechte war der Erwerb besonders interessant. In früherer Zeit wurden die Rittersitze am Rande des Ortes angelegt,

u.a. aus Sicherheitsgründen. So wohl auch in Klein Schwechten. Irgendwelche frühen, mittelalterlichen Hinweise (12.Jahrhundert) auf

ein Rittergut oder einen Ritter im Zusammenhang mit Klein Schwechten sind mir

bisher nicht bekannt geworden. Ebenso gibt es keinen Hinweis auf ein

Rittergut in Groß Schwechten zu dieser Zeit. Auch im Landbuch Karl IV. sind

für Klein Schwechten keine Ritter ausdrücklich genannt. Man kann allerdings

davon ausgehen, dass die aufgeführten 3 Höfe (Schenk, Vinzelberg, Kläden)

Rittersitze waren. |

|

1266 werden die

Ritter Konrad von Schwechten und Henning von Schwechten urkundlich in

einer pommerschen Urkunde erwähnt.

Seinerzeit hatten die von Schwechten in Groß Schwechten

-lt. Landbuch von 1375- 3 Höfe in der Größe von 4-Hufen, also ebenso groß wie

die Höfe der von Vinzelberg, von Kläden und Peter Schenk von Lützendorf in

Klein Schwechten, der noch 2 Hufen Eigengut hatte. Insgesamt hatte Klein

Schwechten 25 Hufen lt. Landbuch Karl IV. und Groß Schwechten ca. 55

Hufen. Mehr siehe Chronologie. |

|

|

|

|

|

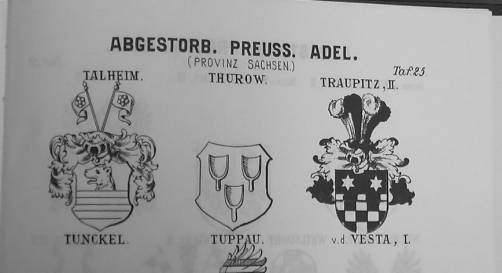

3 Schaufeln im

Schild sind das Wappen des Ritters v. Schwechten (lt. Siebmachers Wappenbuch) Das Wappen der Ritter von Schwechten, drei Schaufeln, gibt nun Anlass

zu mancherlei Spekulation. Welchen Sinn haben die drei Schaufeln? Es sind

ganz offensichtlich die damals üblichen Schaufeln für das Scheffeln von Korn

oder ähnlichen Gütern. Sind sie ein Hinweis auf ein Amt oder auf einen

ertragreichen Besitz? Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Weitere

Recherchen könnten über den Ursprung des Namens geführt werden oder auch über

das Wappen selbst, s.u.. |

Ein fast identisches Wappen finden wie ebenfalls bei

Siebmacher zu dem Namen „Thurow“ aus dem Fürstentum Anhalt. Dazu und zu

möglichen Verbindungen zu Schwechten gibt es noch keine Erklärung.

Ein gleiches Wappen führte

Melchior von Meckau. Melchior von Meckau (auch Meggau) (* um 1440; †

3. März 1509 in Rom) war Dompropst in Meißen, Fürstbischof von Brixen (1488

bis 1509) sowie Kardinal. Die Abbildung an der

Dompropstei in Meißen (siehe rechts) zeigt das Familienwappen des

Fürstbischofs mit den drei

aufrechten goldenen Mehlschaufeln im roten Feld, das Wappen des Bistums von

Brixen mit dem siegreichen Osterlamm im roten Feld (links) und des Bistums

von Meißen Die Schaufeln im Wappen

führten ebenfalls die Schenken v. Limburg . |

|

Jetzt bleibt für Gedankenspiele

allerlei Spielraum: Es könnte z.B. sein, dass am Ort der

Münzfunde zwischen Klein Schwechten und Groß Schwechten eine

vorgeschichtliche Siedlung war, dann eine Siedlung aus der Römischen

Kaiserzeit und anschließende hier eine slawische Siedlung und darum verstreut

einzelne Gehöfte aus der Zeit der ersten slawischen Besiedlung der Altmark im

7./8. Jahrh. ist. Diese hat sich dann mit gemischter Bevölkerung erhalten.

Dazu paßt auch die von W. Zahn angegebene Wüstung in der Flur Klein

Schwechten. Sicherlich

gibt es gewisse Parallelen mit der Entstehung von Groß Schwechten. Hier

sollte weiter recherchiert werden. |

|

Also spekulieren wir einmal: Klein

Schwechten ist wahrscheinlich mehr wendischen Ursprungs als eine germanische/sächsiche

Siedlung. Dies trifft eher auf den Nachbarort Groß Schwechten zu. In der

Regel war es so, dass germanische /sächsische Siedlungen im altmärkischen

Raum, den Zusatz „Groß“ erhielten und die Siedlungen mit

wendischem/slawischem Ursprung mit „Klein“ als Zusatz versehen wurden. Da

dies als Unterscheidungsmittel diente, bedeutete es, dass gleichzeitig

Siedlungen wendischen wie auch germanischen Ursprungs existierten. Klein

Schwechten könnte auch eine Aussiedlung/Ortsteilung oder Umsiedelung

von Groß Schwechten ausgehend sein z.B. aus dem 8./9. Jahrhundert, wobei eine

ältere slawische Siedlung einbezogen wurde und der slawische Name dabei

untergegangen ist. Mir erscheint

folgende Lösung sehr wahrscheinlich: Bei

Neusiedlungen oder Umsiedlungen übernahmen oft Lokatoren (i.d.R.

Ritter, Ministeriale, Edelleute, also freie oder unfreie Vasallen des

Landesherrn) die Aufgabe, Siedler anzuwerben, das Land zu vermessen in Felder

und Hufen (Verhufung) einzuteilen und an Bauern zu vergeben. Die Lokatoren

nahmen meist selbst größere Höfe für sich und meist gab es einen Freihof für

den Schulzen im Ort. Evtl.

wurde also das alte „Stammdorf“ geteilt oder zwei Siedlungen neu angelegt und

dabei alte, kleine, verstreut liegende Siedlungsinseln mit einbezogen, bzw.

deren Bewohner wurden im neuen Ort angesiedelt. Diese Lösung,

also das Zusammenziehen verschiedener kleinerer Siedlungsinseln zu einem Ort

machte durchaus Sinn. Es wurden überschaubare Siedlungen geschaffen, diese

bekamen einen Verantwortlichen (Ritter, Dorfschulze), es wurde eine

strukturierte Feldflur (Gewanne) geschaffen, was für die 3-Felder-Wirtschaft

wichtig war, dadurch bessere

Einnahmen, Kirchenbau, dadurch Stärkung der Kirchenrechte, -einnahmen (Zehnt),

besserer Schutz etc.. Also alles in Allem etliche Vorteile. Für die

Landesherrschaft (Markgrafen) hatte dies den Vorteil, dass praktisch alle

Rechte in diesem Dorf bei ihm lagen, alle Höfe nur zu (wenn auch erblichen)

Lehen vergeben waren und im Erbfall auch anderweitig zu vergeben waren. Dies

erscheint gerade bei Klein Schwechten gut nachvollziehbar, denn in Groß

Schwechten waren offensichtlich schon sehr stark gewachsene Rechte- und

Abgabenstrukturen entstanden, die in Klein Schwechten sich ganz anders

darstellten. Zudem paßt diese Vorgehensweise zu dem damaligen Bestreben des

Markgrafen das Gebiet der späteren Altmark mehr unter seine Kontrolle und

Verfügungsgewalt zu bekommen. Wahrscheinlich

kamen in diesem Zusammenhang auch neue Siedler ins Dorf. Dabei wurde evtl.

der Flußlauf der Uchte verändert um mehr Land zur Bewirtschaftung zu gewinnen

(Ein Hinweis auf diese Veränderung könnte sein, dass es einzelne, zu Klein

Schwechten gehörene Flurstücke jenseits der Uchte auf Goldbecker Seite gibt

und umgekehrt. Ich komme später bei den Flurbezeichnungen noch einmal darauf

zurück, z.B. die Märsche, die einen Hinweis auf nasses Wiesengelände und auf

die niederländische Sprache geben.). Auch in Groß

Schwechten könnte gleichzeitig diese Art der „Flurbereinigung“ abgelaufen

sein. Anschließend, also etwa ab 1150

erhielten die beiden neuen Dörfer jeweils eine eigene Kirche, die beide

dem Hl. Laurentius geweiht wurden.

Sicherlich auch ein Hinweis auf Gemeinsamkeiten. Wenn man die

Idee einer zusammenfassenden Neusiedlung

einmal theoretisch weiterdenkt, könnte es so sein, dass in Klein

Schwechten überwiegend wendischstämmige Einwohner aus dem Altort oder

umliegenden Kleinsiedlungen angesiedelt wurden. Evtl. waren die größeren

Bauern (die später so genannten Ackerleute) deutsche oder holländische Siedler

und die Wenden waren überwiegend die Kossaten, Einlieger und Häusler. Die evtl. 3

Lokatoren (von Vinzelberg, von Klöden, von Schwechten???) im Ort Klein Schwechten erhielten die

größeren 4-Hufen-Höfe. Der wohl wichtigsten Hof war sicherlich der direkt neben

der Kirche, der sich als Gutshof bis ins 20. Jh. erhalten hat. Die wichtigsten

Lokatoren für beide Dörfer, die Mitglieder einer Familie brachten

eventuell den Namen „Schwechten“ mit oder übernahmen ihn

hier von der Siedlung und siedelten sich mit drei 4-Hufen-Höfen in Groß

Schwechten an (darum gab es hier später so viele v. Schwechten, die im

Landbuch Karls IV. erwähnt wurden: 3 Höfe mit je 4 Hufen, die aber zur

Bewirtschaftung an andere Bauern vergeben waren). Wahrscheinlich

hatten die vorherigen Streusiedlungen/Einzelgehöfte keinen Namen und man hat

einfacherweise für Klein Schwechten den Namen von Groß Schwechten entliehen. Von der

Familie von Schwechten zogen einzelne Mitglieder dann im Rahmen

der Ostkolonisierung (nach dem Wendenkreuzzug 1147 und später) unter Albrecht

dem Bären und seinen Nachfolgern in Richtung Pommern, Havelland etc.. Daher

die häufigeren Namensnennungen v. Schwechten

für diese Gegenden. Es könnte sein, dass die Schwechtener Ritter aus Klein

Schwechten wegzogen, im Mannesstamm ausgestorben waren, das Lehensgut (der

Hof) an den Markgrafen fiel und dieser (Ludwig d.R.) ihn an seinen

Gefolgsmann von Lützendorf übergab/verkaufte (Lützendorf hatte einen

eigenen Hof, also Allod). Die möglichen Gründe sind nicht bekannt.

Denkbar sind finanzielle Gründe oder auch militärischer Erfolg den Ludwig

d.R. war ja in etliche Auseinandersetzungen verwickelt und ständig in

Geldnot. Aber auch

ein anderer Weg ist gut denkbar,

nämlich dass in der Nachbarschaft des älteren überwiegend slawisch besiedelten

Klein Schwechten, die germanische Siedlung Groß Schwechten gegründet wurde

wobei der neuere, germanische Name übernommen wurde und erhalten geblieben

ist. Es ist anzunehmen, dass dabei die Fluren neu vermessen und zugeschnitten

wurden, wobei auch die Bebauung nach einem Plan erfolgte. Wenn es

stimmt dass die Kirche in Klein Schwechten aus der ersten Hälfte des 12.

Jahrhunderts stammt und die in Groß Schwechten aus der 2. Hälfte, dann Das ist aber

ausschließlich Spekulation und nicht urkundlich belegt. |

|

In den wendischen Siedlungen wurden oft Junker oder Ritter

(z.B. als Lokatoren)angesetzt, die natürlich „ein Auge“ auf die Wenden haben

sollten. Dabei war ein Rittergut nun keinesfalls eine steinerne befestigte

Burganlage sondern in der Regel allenfalls ein ein- bis zweigeschossiger

umzäunter Fachwerkbau (Zaunjunker war eine gebräuchliche Bezeichnung).

Evtl. war es ja auch angebracht aus Gründen der besseren Verteidigung

zusammenzurücken. In alter Zeit soll in Klein Schwechten ein Grabensystem

rund um Kirche und Gut bestanden haben. Dazu gibt eine Flurkarte von 1835

(unten) nähere Informationen. Mit Sicherheit war die Lage des Ritterhofs auch

aus Sicherheitsgründen so gewählt, denn der Übergang über die Uchte bei

Goldbeck (noch ohne Brücke) war ein natürlicher Verkehrsweg. Damals war die

Wegführung noch vom Gut aus überwiegend geradeaus und nicht so wie heute,

s.u.. Im Ort selbst übte ein Schulze die lokale Autorität aus. Im

Jahr 1482 ist Claus Geyster als Schulze erwähnt. In den

Kontributionslisten von 1684 wird ein Erbschulze (Fabian

Erxleben) genannt, der einen 3-Hufen-Hof hatte. In dieser Größe gab es

1684 noch einen weiteren Hof, ansonsten hatten die Ackerleute 2 Hufen zur

Bewirtschaftung. Die Kossatenhöfe waren nur eine halbe Hufe groß. Da 1684 ein

Ackerhof wüst war, gab es elf Ackerhöfe. Evtl. waren es um diese Zeit einmal die oft ausgewiesenen 12

Ackerhöfe mit je 2 Hufen, insgesamt 24 Hufen für die Ackerleute. Dazu kamen

24 Kossaten, die wahrscheinlich jeweils eine halbe Hufe hatten. Das Gut war

mit 17 Hufen angegeben (dabei ist nicht klar ob der wüste Ackerhof mit 2

Hufen dem Gut zugeschlagen war und in dieser Summe enthalten war). Wenn man unterstellt, dass sich diese Strukturen wohl schon lange

erhalten haben, ist eine systematische Anlage des Dorfes sehr wahrscheinlich.

Systematisch bedeutet hier, dass die Flur eingeteilt wurde in Felder (i.d.R.

3 Felder, danach auch die Dreifelderwirtschaft) und danach der Anteil der

einzelnen Höfe auftgeteilt wurde. Die Größe der Hufen war innerhalb eines

Ortes gleich, schwankte allerdings oft sehr unterschiedlich je nach Gebiet

zwischen zehn und 15 Hektar. Die Hufen bezeichneten nicht nur das reine

Ackerland sondern waren auch eine Meßeinheit für die Ertragskraft. An Wiesen

und Weiden und am Wald bestand gemeinschaftliches Eigentum. |

|

|

|

Ansicht von 1835, rund um

Kirche und Gut sind auch die Gräben und Teiche zu erkennen, die zur

Verteidigung angelegt waren. Auffällig ist auch die noch heute bestehende

Grundform rund um den dreieckigen Dorfplatz, allerdings außerhalb des

Grabensystems rund ums Gut. |

|

|

Alte Strassenführung über

die Uchte, an der sich lange Zeit bis ins 20. Jahrh. hinein eine Furt befand. |

|

|

Flur zwischen Klein und Groß

Schwechten |

|

Woher kommt der Name

Schwechten und wer trägt ihn heute noch Nach

allem was man

bisher in Erfahrung gebracht hat, ist der Ursprung des Namens also nicht

wendisch sondern deutsch. Ziemlich sicher wird aber auch von verschiedenen

Autoren immer wieder behauptet, dass der Ort ursprünglich wendischen

Ursprungs ist. Allerdings ohne vertiefende Hinweise auf diese Erkenntnis,

außer dem „Klein“. Der Name des Ortes Klein Schwechten hat im Laufe der Zeit

verschiedene Schreibweisen gehabt. So sind bekannt Lütkeschwechten, parna

Schwechten (1377) lutken swechten (1394), Suecten, swecten oder auch minori

swechten (1361) als lateinische Schreibweise,s. oben). Im Registerband es Codex Diplomatcus

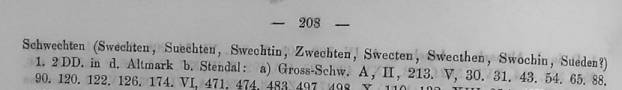

Brandenburgensis von Riedel sind etliche Schreibweisen zu Schwechten

aufgeführt:

Siebmachers Wappenbuch „Abgestorbener Preussischer

Adel“ |

|

Manche meinen, der Name stehe in irgendeinem

Zusammenhang mit 'Schadewachten' einem Dorf, das heute zu

Stendal gehört. Dafür habe ich keinen Beleg gefunden. Dr. Fritz Milkowski, Potsdam, geboren in Groß Schwechten, beschäftigt sich in einem Aufsatz (1984, Studien zur Geschichte meines Heimatdorfes Groß Schwechten) mit dem Namen Schwechten:, s.u. Dr. Fritz Milkowski, Ich bin der Überzeugung, dass

sich der Ortsname Schwechten aus dem altdeutschen 'schweiga' (Weide) in

Verbindung mit ihrer Lagebezeichnung 'zur Uchten' entwickelt hat; denn die Ortsnamenforschung

beweist, dass seit ältester Zeit in vielen Sprachen ein enger Zusammenhang

zwischen Orts- und Gewässernamen besteht. Und wenn das richtig ist, dann

dürfen wir annehmen, dass die erste Besiedelung der Landschaft um Gross

Schwechten (Überflutungsgebiet der Elbe, der Uchte und deren Zuflüsse) durch

Semnonen bis in die Zeit um 800 oder noch früher zurückreicht (mit der

Opferstätte Krip als Ausgangspunkt? so wie später Burgen und Kirchen Zentren

geworden sind). Wenn

es ferner richtig ist, dass die nähere Kennzeichnung eines Ortes mit 'Groß'

auf germanischen Ursprung schließen lässt, dann kann man folgern, da das

Stammwort Schwechten eindeutig nicht slawischen Ursprungs ist, dass sich die

dananch über die Altmark hinaus nach Westen vorschiebenden wendischen Siedler

in der Nachbarschaft vom älteren Schwechten niedergelassen und durch den

Zusatz Klein (lutke) ihre Familien- und Stammesbindungen zum Ausdruck

gebracht haben und die alten Schwechtener begünstigt durch das Dorfwachstum

sich zum Groß Schwechten (grote swechten etc.) mauserten. Nach den blutigen

Kämpfen gegen die brutale Unterdrückung durch Dietrich, den ersten Markgrafen

der Altmark, hatten sich die Wenden Ausgang des 10. Jahrhundert für 150 Jahre

ihre Unabhängigkeit zurückerobert. Als vom 12. Jahrhundert an die deutsche

Feudalherrschaft wieder nach Osten vordrang und feste Herrensitze gründete

ist vermutlich auch das Rittergut Klein Schwechten gegründet worden. Für die

Wahl dieses Ortes könnte ausschlaggebend gewesen sein, dass die verbliebenen

slawischen Siedler leichter zu Hörigen und Leibeigenen gezwungen werden

konnten als die unter den Wenden sesshaft gebliebenen germanischen Siedler im

benachbarten Groß Schwechten, denen eine relative Selbständigkeit (und daraus

folgend: Sattheit, Anpassungsgeneigtheit?) belassen blieb. Nachfolgend sind weitere mögliche sprachliche

Ableitungen/Ursprünge einmal aufgeführt. Dabei hat besonders das Wörterbuch

der Gebrüder Grimm gute Dienste geleistet, ansonsten ist es

Internet-Recherche.

Indogermanisches etymologisches

Woerterbuch [Pokorny] : Sweiga Lexikon des

Althochdeutschen (8. Jahrhundert) Im 8. Jahrhundert kam der Ort Schweich in den Besitz des Klosters Prüm. Der Frankenkönig Pippin hatte eine Enkelin der Bertrada, die das Prümer-Kloster gegründet hatte, geheiratet und dieser im Jahre 762 unter anderem die Gebiete um Schweich und Mehring geschenkt. In diesen Schenkungsurkunden wurde der Name Schweich zum ersten Mal erwähnt. Die älteste Namensform ist Soiacum. Daraus wurden Sueyge, Scueiche und Suische. Für den Namen gibt es mehrere Erklärungen. Er wird von manchen Historikern auf den Personennamen Sogius oder Socius, von anderen jedoch auf das althochdeutsche Wort für Viehhof "Sweiga" zurückgeführt. Andere leiten ihn vom lateinischen Sextus, der Sechste ab, ähnlich wie bei Quint oder Detzem. Wirklich interessant ist, dass der

Ort Schweich eine Schaufel im Wappen hat. Schwechten hat

drei Schaufeln. Hier sollte noch recherchiert werden ob es da eine Querverbindung

gibt. Interessant ist u.U. auch eine mögliche Verbindung

zu Schweckhausen in Westfalen, das in anderer Schreibweise auch

Schwechthausen geheißen haben soll. Eine Untersuchung in Richtung auf den holländischen Sprachkreis und auch auf Westfalen halte ich ebenfalls für notwendig. |

Personennamen „Schwechten“

Fridericus

de Swechtinc pincerna noster (unser Schenk) in einer Urkunde von

Graf Heinrich von Ascharien genannt, ausgestellt auf Schloß Bernburg (1229)

Wenn mit Swechtinc Schwechten gemeint ist,

so wie im Registerband des CDA erläutert, bedeutet dies, dass schon vor den

Lützendorfern (ca. 1351) das Schenkenamt mit Schwechten verbunden war.

|

|

Franz Heinrich Schwechten Bekanntester Träger aus

jüngerer Zeit ist sicherlich der Baumeister Franz Heinrich

Schwechten, der die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin, den

Anhalter Bahnhof sowie diverse Industriebauten gebaut hat. Dieser war

allerdings ein gebürtiger Rheinländer aus Köln. Aber wer weiß wie das

zustande gekommen ist. Franz Heinrich Schwechten (* 12. August 1841 in

Köln; † 11. August 1924 in Berlin) war ein deutscher Architekt des

Historismus. Auch heute (2004) ist der Name nicht sehr verbreitet, obwohl es

auch in den USA und in Südafrika Menschen mit dem Namen Schwechten gibt

|

|

In Berlin lebte weiterhin Georg Schwechten

als Pianofabrikant |

Aus der Klavierfabrik von Georg Schwechten, Berlin |

|

Sch. übernahm 1853 die von seinem älteren

Bruder Heinrich Schwechten (1812–1871) 1841 in der Kochstraße

11 begründete Werkstatt für Tafelklaviere und gründete mit seinem jüngeren Bruder

Wilhelm Schwechten (um 1833–1900) im Jahr 1853 die Firma G. Schwechten.

1861 ließ er eine Fabrik in der Kochstraße 60 bauen und erwarb danach auch

die Nachbargrundstücke. Die Klaviere der Firma erlangten bald einen großen

Ruf. Sch. machte sich vor allem um die Entwicklung von Pianinos

verdient. Nach seinem Tod wurde das Stammhaus von seiner Tochter Clara

Fiebelkorn geführt, die für die Firma das Schwechtenhaus erbauen

ließ Das fünfgeschossige Gebäude entstand

1914 nach Plänen von Wilhelm Peters. Friedrich Blume gestaltete die

Fassade.Die Fassaden sind mit Kalkstein, im Hof mit weißen Klinkern

verkleidet. Auf dem Grundstück befand sich bereits davor die Pianofabrik Georg

Schwechtens. Clara Fiebelkorn gab den Bau für die Pianofortefabrik Georg

Schwechten in Auftrag. Zudem wurden Gewerbeflächen vermietet, u. a. ab 1914

an die Berliner Buchbinderei Wübben & Co, die Deutsche Dunlop Gummi AG

sowie an Ruprecht und Co. – China- und Japanwaren. 1937 gehörte das Gebäude

der Continental Büromaschinen GmbH und ab 1938 den Wanderer Werken, einer

Aktiengesellschaft, die Werkzeuge und Werkzeugmaschinen herstellte. Am

Eingang verweist eine Tafel mit der Inschrift "Haus der Wandererwerke"

darauf. 1990 befand sich hier die Bekleidungsfirma Hensel & Mortensen.

Heute nutzen u. a. Rechtsanwälte, Architekten und die Galerie Ascan Crone aus

Hamburg das denkmalgeschützte Haus. Wilhelms Söhne Friedrich und Wilhelm

Schwechten (1880–1954)

Schwechten. gründeten 1910 die Pianofabrik Schwechten & Boes, ab 1911 Gebr. Schwechten, ab 1912 Friedrich Schwechten (Sitz Wilhelmstraße

118, Buchgewerbehaus Lüderitz & Bauer).

Der Architekturzeichner und Kupferstecher Friedrich Wilhelm Schwechten wurde 1796 in Berlin geboren. 1879 starb er in Meißen. Im Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt gab es von

1927-1935 sowie von 1945-1950 einen Geschäftsfüher mit Namen Hasso

Schwechten. |

|

|

Alte Namen im Ort aus

den ältesten Unterlagen Zu den Namen, die zuerst in Zusammenhang

mit Eigentum in Klein Schwechten genannt werden, gehören die von Vinzelberg

(als Vasall bezeichnet) , von Klöden und Peter Schenk von

Lützendorf (als Ratgeber des Markgrafen bezeichnet), im Landbuch v. 1375.

Bei Klöden und Schenk steht: „bewirtschaftet selbst.“ Hans von Klöden verkaufte schon 1383

seine Besitzungen in Klein Schwechten an Claus von Vinzelberg. Die von

Vinzelberg waren in der Altmark umfangreich begütert. Friedrich von Vinzelberg aus Stendal wird noch in

den Visitationsabschieden von 1541 als Collator für verschiedene

Einkünfte der Kirche genannt. Die ersten Hinweise auf einen v. Vinzelberg in

der Altmark sind schon vom Beginn des 14. Jahrhunderts (1306). Die Familie

war weit verzweigt auch nach Brandenburg hinein. Sie waren begütert u.a.

Benedikt v. Vintzelberg, auf Rochow (1584) Georg v. Vintzelberg, auf

Wollenrade (1610) , Benedict v. Vintzelberg, auf Rochow (1529) , Adam v.

Vintzelberg, auf Garchow (1645) , Hans v. Vintzelberg, auf Rochow (1596), Diese drei eingangs genannten Familien

besaßen jeweils einen Hof von 4 Hufen (+ 2 Hufen Eigengut v. Lützendorf). Es

könnte sein, dass diese drei Höfe die ursprünglichen Lokatorenhöfe waren aus

der Gründungszeit des Ortes (s. Spekulation oben). Die von Vinzelberg und von

Klöden waren schon länger in der Altmark ansässig, während die v. Lützendorf

erst um 1350 hierher kamen. Auch das Domstift St. Nikolai in

Stendal hatte Einkünfte in Klein Schwechten. Es gibt keinen Hinweis

darauf dass diese Einkünfte zur der Erstausstattung des Domstifts stammen,

aus der Gründungsphase des Stiftes im Jahr 1188 durch Graf Heinrich von

Gardelegen, eines Brudes des Markgrafen Otto II, ebenso hatten Einkünfte die

Kirche in Eichstedt und die von der Schulenburg. Als Gutsherren am längsten

haben sich dann die Schenken von Lützendorf in Klein Schwechten gehalten. Der

Name Vintzelberg als Kossat ist allerdings noch in den

Kontributionslisten von 1684/85 in Klein Schwechten aufgeführt und ist ja

immer noch in der Gegend lebendig. Fortsetzug

folgt>>>>>>>>>>>> |