|

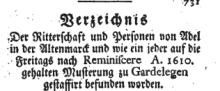

Chronologie der Quellen und Urkunden zur

Geschichte von Teil 2 , ab 1625 |

||

|

Die v. Lützendorff als Gutsbesitzer waren in männlicher Linie mit Daniel v. Lützendorff ab Anfang 1614 ausgestorben. Am

29. Dezember 1615 wurde Adam Gans Edler Herr zu Putlitz (Nr. 52 der

Stammtafeln Putlitz) mit Klein Schwechten belehnt, der 1621 verstarb.

Anders lautende Mitteilungen aus Putlitzschen Unterlagen (Familientafeln)

besagen, dass bereits 1609 Klein Schwechten denen zu Putlitz gehörte,

scheinen nicht richtig zu sein. Allenfalls die Anwartschaft wird vorhanden

gewesen sein. Die Administration der

umfangreichen Besitzungen des Adam Gans Edler Herr zu Putlitz besorgten damals zwei

Verwalter: Christoph Becher auf den altmärkischen und Stefan Heinrich Beeke

auf den Wolfshäger Gütern. Er ordnete in seinem Testament von 1621 an, dass

diese auch bis zur Volljährigkeit der unmündigen Erben Adams die Verwaltung

der Güter weiterführen sollen, „denn er trage auch das Vertrawen zu ihnen,

das sie nach wie vor der güther bestes wißen und beschaffen werden.“ Nach den Stammtafeln der

Familie Gans Edle Herren zu Putlitz wurden 27.5.1622 die drei Söhne von

Adams Bruder Stephan (Nr. 50) mit Klein Schwechten belehnt. Sie hießen Joachim

Friedrich (geb. 1600, Nr. 74), Christoph Adam (geb. 1610, Nr. 76) und

Stephan Zacharias (geb. 1612, Nr. 77). |

||

|

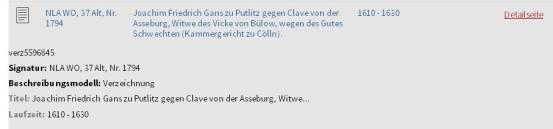

1610-1630 |

Nieders. Landearchiv Wolfenbüttel |

Nach 1623 muss der Verkauf der Gutes Klein Schwechten an v. Bülow (Gartow) erfolgt sein. Der erste Quellenhinweis liegt für das Jahr 1625 vor. Die o.a. Quelle Landesarchiv Wolfenbüttel muss noch gesichtet werden (Stand 07-2015) |

|

9.

Febr. 1625 |

BLHA, Rep. 4A, Sentenzenbücher, Nr. 91 zu 1625 |

Wilbrandt

Kron als Verwalter des v. Bülowschen Gutes Klein Schwechten genannt. Das ist

die früheste Erwähnung der v. Bülows in Klein Schwechten. Demnach wird der

Erwerb nach der Lehensmusterung von 1623 erfolgt sein als die Freiherren v.

Putlitz die Lehnpferde (wegen Daniel v. Lützendorf) zu stellen hatten. 1635 lebte die Fam. v. Bülow noch in Gartow denn die Tochter Catharina wurde am 02.Juli 1635 dort geboren. (Geschichte v. Alvensleben) |

|

|

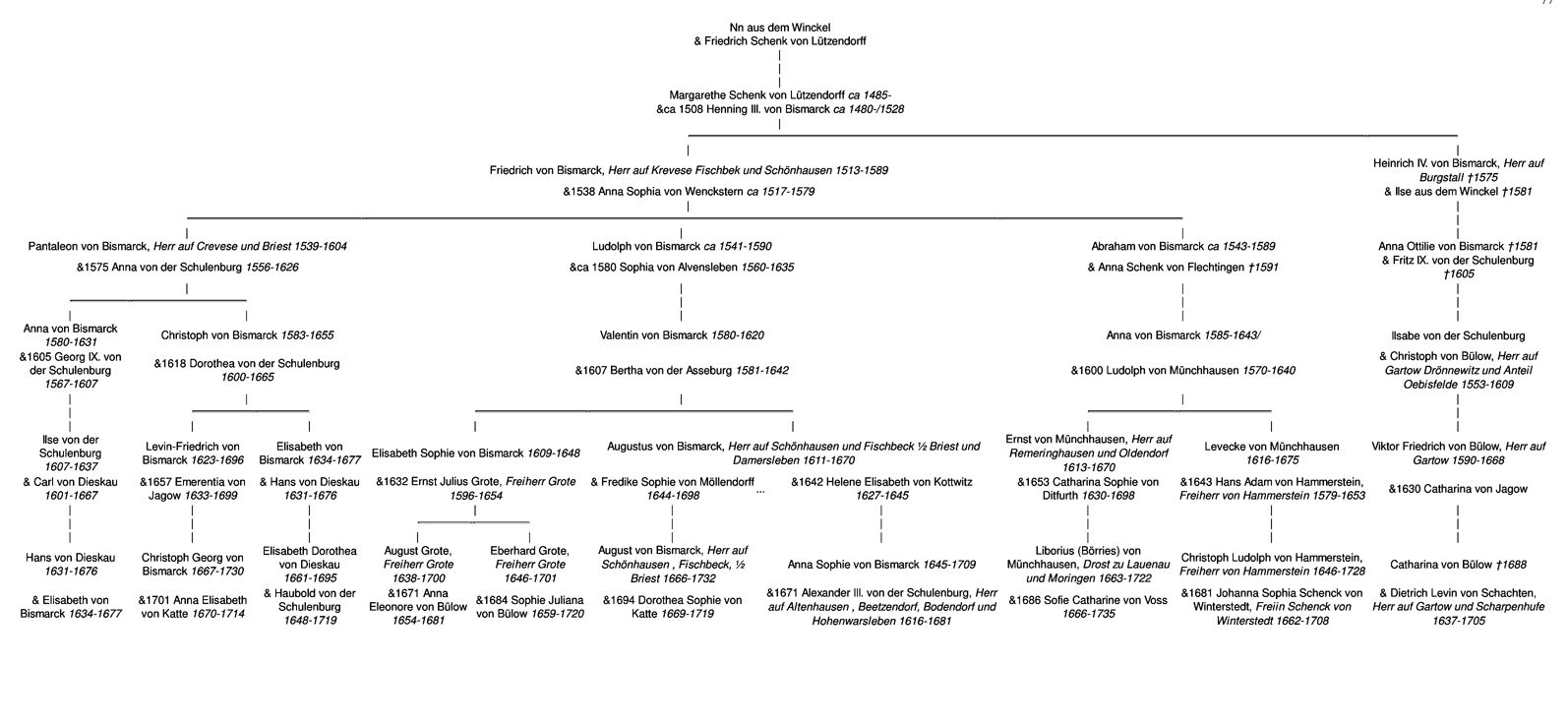

Geneal. Beziehungen Lützendorf_Bülow_Bismarck |

|

|

1618-1648 1626-1627 |

Zeitgeschehen |

30-jähriger Krieg Ab 1626 hatte die Altmark

ganz besonders unter den Auswirkungen des Krieges zu leiden. Dabei spielte es

fast keine Rolle ob es sich um Kriegshandlungen handelte oder Einquartierungen.

Schwere Kämpfe und

Einquartierungen, Besetzungen in der Altmark durch Truppen des dänischen

Generals v. Fuchs, v. Mansfeld einerseits und durch die Kaiserlichen

andererseits. Insbesondere in Stendal, Tangermünde, Werben 1631 Im Juni erneute

Besatzungen in Stendal, Arneburg, Tangermünde durch die Truppen Gustav

Adolfs., Gefechte an der Werbener Schanze Die letzten Truppen verließen

erst 1649/50 die Altmark. |

|

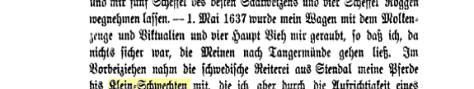

1637 |

Geschichte des Fürsten Bismarck in Einzeldarstellungen,

Georg Schmidt

|

|

|

1649 |

Visitationsrezeß

|

Im Kirchenvisitationsrezeß vom 1649 für Möllendorf wird ebenfalls noch Daniel v. Lützendorf als Collator genannt, dies ist aber nicht richtig. |

|

1639 - 1648 |

Altm Pfarrerbuch, Czubatynski Aus: Geschichte des Gymnasiums zu

Stendal von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart , Götze, 1865 |

Pfarrer Nicolaus Walter (Wolter)

|

|

1640 |

Zeitgeschehen |

Kurfürst Georg Wilhelm stirbt. Sein 20 Jahre alter Sohn Friedrich Wilhelm, der „Große Kurfürst“, übernimmt die Herrschaft im Kurfürstentum Brandenburg. Er organisiert einen straff zentralisierten Absolutismus. |

|

1648 - 1650 |

Altm Pfarrerbuch, Czubatynski |

Pfarrer Albert Christophorus Cajer (Cajerus) |

|

1648 |

Zeitgeschehen |

Ende des dreißigjährigen Krieges. Am 24.10.1648 wird der „Westfälische Friede“ von Münster geschlossen. Brandenburg erhält Hinterpommern und Cammin, die Stifte Halberstadt und Minden sowie die Anwartschaft auf das Herzogtum Magdeburg, das erst 1680 endgültig zu Brandenburg gelangt. (der Gebietszuwachs beträgt ca. ein Drittel des bisherigen Staatsgebietes). |

|

1648 |

Enders, Die Altmark. S. 996 (Quelle: v. Mülverstedt: Sammlung der

Ehestiftungen und Leibge-dingsbriefe ritterschaftlicher Geschlechter, Seite

57 u. 241) |

Laut Leibgedingevertrag von 1648 hatte Joachim Christoph von Schwarzkopf zu Ünglingen seiner Ehefrau Anna Dorothea v.Bismarck, Jobst von Bismarcks hinterlassene Tochter, 3333 fl Ehegeld zugesagt.

Anna Dorothea als Tochter des Jobst v. Bismarck, wenn dies der Jobst aus Schönhausen wäre, dann wäre es auch eine Tochter der Emerentia v. Lützendorff. Da aber an anderer Stelle Emerentias Schwester Catharina v. Lüderitz als Erbin auftritt, ist dieses nicht logisch und wäre als unsicher einzustufen, zumindest ist es nicht der Jobst aus Schönhausen. Es ist vielmehr der Jobst v.B. aus Crevese, der mit Anna v.d.Schulenburg verheiratet war.

|

|

|

Zeitgeschehen |

Allgemeine Kirchenvisitation in der Altmark |

|

1649 |

Visitationsrezeß |

Der Visitationsrezeß von Möllendorf nennt 1649 noch Daniel v. Lützendorf, danach haben von 1373 bis 1649 die v. Lützendorf hier in Kl. Schwechten wohnhaft, Besitzungen in Möllendorf gehabt. (Diese Zeitangabe im Visitationsrezeß ist nicht richtig) Nach anderen Quellen ist der Besitz derer v. Lützendorf etwa im Jahr 1615 an Adam Gans zu Putlitz gegangen. Daniel v.L. war 1649 nicht mehr am Leben. |

|

1650 - 1696 |

Altm Pfarrerbuch, Czubatynski |

Pfarrer Christian von der Heyden Ein Pfarrer Christian v.d. Heyde war auch

zugegen als am 06.11.1694 die Bülowschen Güter in Gartow an Andreas Gottlieb

von Bernstorff übergeben wurden. (Quelle: Otto Puffart, Lüneburg, „300 Jahre

Haus Gartow“, Puffart hat das v. Bernstotffsche Archiv in Gartow betreut. ) Evtl. wird es sich hier um dieselbe Person handeln. |

|

24.8. 1657 |

Altm Pfarrerbuch, Czubatynski Alle hier aufgeführten sind dem

Pfarrerbuch entnommen um auf die Verbreitung des Namens „Schwechten“

hinzuweisen. |

Schwechten, Abraham: Pfarrer, geb. Arneburg 24. 8. 1657, Sohn des Bürgermeisters Peter Schwechten, Univ. Wittenberg, Konrektor in Tangermünde 10. 2. 1683, Groß Engersen 1685 - 1695, Berge bei Gardelegen 1696 - 1730, Sohn: Busso Johann Schwechten, Kreiseinnehmer und Bürger in Perleberg 10. 10. 1726, nach Spandau versetzt 21. 6. 1731 \ Küster 1729 III, S. 133 - 134;

Bauke 1832, S. 309; Auskunft Georg

Grüneberg, Lenzen Schwechten, Johann Karl Wilhelm Ludwig: geb. 3. 10.

1808, Baben 1834 - 1860 Schwechten, Johann Ludwig: Neuendorf am Speck 1807 -

1839 Schwechten, Nicolaus d. Ä.: geb. Stendal ca.

1577, Univ. Wittenberg, Jena

1601, Frankfurt 1605, Seehausen III 1608 - um 1612, Seehausen II um 1612 - gest. 21. 7. 1625, x Seehausen 1608 Gertrud Moeller, Witwe d. P. Bartholomäus Storlau \ Rüdemann II 1727, S. 204, 217; Bekmann 1753, Sp. 21; Wollesen 1938, S. 121; Auskunft Reinhold Asse

(Hamburg) 17. 7. 2002 Schwechten, Nicolaus d. J.: Mag., geb. Seehausen ca.

1611, Univ. Helmstedt, Mag. ebd. 1649, Gardelegen III 1647 - gest. 12.

6. 1651 \ Schultze 1668, S. 83; Bekmann 1753, Sp. 29; Kuchenbuch 1915/24;

Bonin 1926, S. 197 (demnach geb.

1612, gest. 1655) |

|

1657 |

CDAlv. IV S. 17 Nr. 54 |

Johann

v. Bülow auf Gartow und Klein Schwechten versprach seiner Tochter Catharina

und ihrem Bräutigam Jacob v. Alvensleben auf Erxleben und Isenschnibbe 4000

rt Ehegeld. |

|

04.01.1657 |

|

Interessant

ist in Zusammenhang mit dem

Übersiedeln der v. Bülow nach Klein Schwechten ein Aufsatz von Otto Puffart

in den Altmark-Blättern v. 12.8.1995. Hinweis: Otto Puffart hat das Archiv der Fam. v. Bernstorff in Gartow betreut. |

|

1658 |

BLHA, Rep. 78, VI 197 Bülow, Bd. 1 fol. 58ff, fol 70

ff, Taxe von 1703 Enders, Die

Altmark S.648, 668, 671 |

Die Ertragskraft

des Gutes in Klein Schwechten wurde, wie allgemein üblich, an der

Aussaatmenge des Getreides gemessen. 1658 befanden sich nach Aussage des Schulzen Cune

Erxleben, und der ortsansässigen Paul Daniels und Michel

Reinikes als Gutsland im Ort. Aussaat in drei Feldern Äcker zu 25 Wsp 17 Schf , davon ein Drittel angezogen zur Brache, kamen zur Taxe 16

Wsp 23 Schf, 1 Mt = 3.394 fl, 6 ß, 6 d das entsprach einem kapitalisierten Wert von 2.545 ½ rt Da die Wiesen verwildert und bewachsen waren konnten nur 40 Hoffuder Heu gewonnen werden, vormals waren es 100 Fuder (wohl vor dem 30jährigen Krieg). Die Teiche waren meist zugewachsen und konnten wie die Fischerei in der Uchte nichts zur Küche liefern, sie wurden daher nicht angesetzt. Vom Gemeindeholz bekam der Rittersitz lt.Taxe von 1658 elf Kaveln, die Ackerleute je zwei, die Kossaten ein Kavel. Im Vergleich zu dem Wert der Einkünfte ist das Ehegeld

anzusehen, das Johann v. Bülow auf Gartow und Klein Schwechten seiner Tochter

Catharina und ihrem Bräutigam Jacob v. Alvensleben auf Erxleben und

Isenschnibbe in Höhe von 4000 rt zusagte, recht erheblich. |

|

|

|

Hohlmaße, feste Stoffe (bis 1816): Stof ≥ 1, 170 Liter Metze ≥ 3, 511 Ltr Viertel ≥ 14, 044 Ltr Scheffel ≥ 56, 176 Ltr Tonne ≥ 224, 705 Ltr Malter ≥ 6, 741 Hektoliter Wispel ≥ 13, 482 hl Last ≤ 33,

706 hl Masse ab 1816: 1 Wispel =

24 Scheffel = 1319,1 l 1 Scheffel =

4 Viert = 16 Metzen = 54,964 l 1 Metze =

3,425 l 1 Malter = 12 Scheffel Getreide wird heute nicht nach Volumen sondern nach Gewicht gemessen. Auf heutige Maßeinheiten kann man ansetzen: Hafer 1 Ltr = 0,500 kg (gering angesetzt, es gibt auch

Hafersorten mit höherem Gewicht), 1 Wsp Hafer wären auf heutiges

Getreidegewicht umgerechnet ca. 660 kg. Die

Gewichte der Getreidesorten haben sich stark nach oben entwickelt.

Vermutlich war damals das Gewicht eines Wispels Hafer nicht mehr als 500 kg. Fuder (Heu) =

ca. 15 Zentner = 51,448 kg. rt =

Taler = 24 gr Rth =

Reichstaler ß =

Schilling, fl = Gulden gr = Groschen = 12 d

(Pfenning) Die Erneterträge richteten sich natürlich hauptsächlich nach der Bodengüte. Beispielhaft seinen hier die Anschläge des Amtes Srneburg v. 1545 genannt: Roggen 4 Korn. Gerste 5. Korn. Hafer 3. Korn, |

|

1650 - 1676 |

Kirchenbuch |

Johann von Bülow, verh. mit Sabine v. Jagow, Kirchenpatron Über das Erbe Joachim Friedrichs zu Putlitz und die gesamte Herrschaft Putlitz und Wittenberge wurde 1651 ein Konkursverfahren eröffnet, das langwierig von 1657 bis 1664 verhandelt wurde und in dessen Folge nahezu alle Güter beider Herrschaften wiederkäuflich an die verschiedenen Gläubiger fortgegeben werden mußten. |

|

1661 |

Zeitgeschehen |

Es beginnt eine neue Phase der Einwanderungspolitik. Der Kurfürst versucht durch das Anwerben ausländischer Siedler - vor allen Hugenotten, Pfälzer und Schweizer - die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. |

|

1663 |

Günter v. Bartensleben (*5.6.1620 Quelle: *

Leichenpredikt Günther v. Bartensleben (Fritz Roth, Restlose Auswertungen von

Leichenpredigten R 553) siehe auch 1663 [Bildindex der Kunst und Architektur]digitaler

Portraitindex |

Günter v. Bartensleben (*5.6.1620 gestorben an einem Himmelfahrtstag wie sein Großvater, der ebenfalls Günter hieß) Die

Mutter Emerentia von Lützendorf, Tochter des Christoph v. Lützendorf, ist

1624 gestorben. Quelle: Herzog August Bibliothek,

Wolfenbüttel, Datensatz 11511 Der Vater Bartensleben, Achatz von (1592-1636) Vater,

Günther von Bartensleben, Mutter: Sophia von Veltheim, Erbherr auf Wolfsburg

und Brome - (m) - verheiratet - 43 Jahre

Abb.links obe; vermutlich Deckblatt der Leichenpredigt, Günther v.

Bartensleben gest. 1663 Abb rechts. hier handelt es sich um eine Grabtafel für einen Vorfahren des Günther v. Bartensleben, mit gleichem Namen, der 1658 geboren wurde, also wahrscheinlich. der Großvater war, der lt. Umschrift am Himmelfahrtstag verstorben ist. Günter

v.B. war offensichtlich nicht verheiratet, jedenfalls findet sich in seiner

Leichenpredigt kein Hinweis auf eine Ehefrau. Es gab

möglicherweise noch weitere Kinder des Achatz von Bartensleben und der Emerentia von Lützendorf -

Anna von Bartensleben,

verheiratet mit Christian Wilhelm v. Bartensleben, die am 1. Juli 1665 an den

Folgen Ihrer Entbindung verstarb. (Adelslexikon Kneschke) und Leichenpredigt

R 314 - Dorothea von Bartensleben, verh. von dem Werder, sowie noch

einen verh. Bruder. Da aber die Daten dazu bisher nicht vorliegen ist das

nicht mit Gewissheit zu belegen. Weitere Informationen derer

v. Lützendorf aus Klein Schwechten

sind derzeit nicht bekannt. Inbesondere über einige der

zahlreichen Töchter lebte die Familie allerdings weiter fort. Sie gehörten

wohl zur ersten „Garnitur“ des altmärkischen Landadels, waren immer mit den

Kindern der bekanntesten Familien verheiratet, v. Bismarck, v. Alvensleben,

v. Lüderitz, v. Rochow, v. Bartensleben, v. Ribbeck, v. Tresckow, v. Hake

usw.. Das war evtl. am Ende auch

ein wirtschaftliches Problem. Alle Töchter mussten standesgemäß ausgestattet

werden, was wohl die wirtschaftlichen Möglichkeiten überstieg. Wir haben

Nachricht, dass Daniel v. Lützendorf Schulden hinterließ, die er schon von

seinem Vater ererbt hatte. Das Erbschenkenamt war am

Ende des 16. Jahrhunderts hauptsachlich mit Ruhm und Ehre verbunden, aber

nicht mit viel Reichtum. |

|

|

|

|

|

1665 |

Kirchenbuch |

21. Mai

1665 sind 8 Häuser abgebrannt, das Feuer scheint beim Backen aufgekommen zu

sein. (Pfarrer Schütze) |

|

1650 – 1733 |

|

1. Kirchenbuch |

|

1672 |

|

|

|

1679 |

BLHA, Rep. 78, VI 197 Bülow, Bd. 1 fol. 58ff, fol 70

ff, Taxe von 1703 Enders, Die

Altmark S.648, 668, 671 |

1679 hatte sich die Aussaat vermehrt auf 18 Wsp (1Wsp Weizen, 8 Wsp Roggen, je ¼ Wsp Herste und Hafer) das entsprach einem kapitalisierten Wert des Ackerbaus von 2.412 ½ rt auf den Wiesen wurden 55 Fuder Heu gewonnen. Die Aussatmengen waren gestiegen aber der Wert war geringer als 1658 als ein Durchschnittspreis zugrunde gelegt worden war, während 1679 der zu der Zeit gebräuchliche kapitalisierte Taxpreis angesetzt wurde. 1 Wsp Weizen à

200 rt 1 Wsp Roggen à

150 rt 1 Wsp Gerste à

150 rt 1 Wsp Hafer à 75 rt |

|

1676 – 1684 |

Kirchenbuch |

Joachim Ernst Ludwig von

Bülow |

|

1682 |

Zeitgeschehen |

1682 wirkte die Pest noch schrecklicher: Rektor, Lehrer und Schüler der Schule in Stendal (späteres Winkelmann-Gymnasium) starben, so dass die Schule von Chronisten als „peste paene diruta“ bezeichnet wurde. |

|

1684-1718 |

Kirchenbuch |

Hauptmann Johann Albrecht von Bülow, Kirchenpatron |

|

1686 |

Enders, Die Altmark Kataster des kr. Stendal v. 1686, Danneil Museum Salzwedel, fol. 39ff |

Die Universität Frankfurt verfügte über verschiedene Einkünfte in der Altmark, die überwiegend noch vom Domstift St. Nikolai herstammten und bei der Auflösung an Frankfurt übergegengen sind, so u.a auch in Klein Schwechten und Paris-Wendemark. Diese waren sicherlich noch aus der zeit d.v. Lützendorff |

|

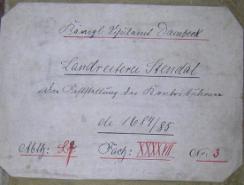

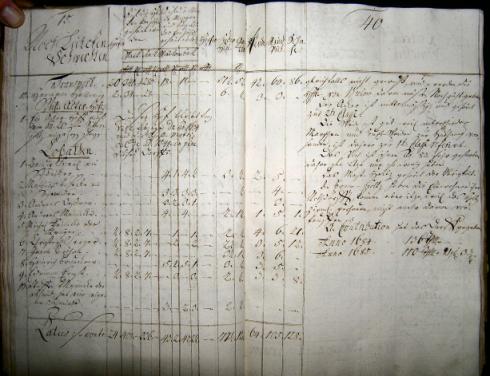

1684/85 |

Kontributionslisten |

|

|

1686 |

Katasteraufnahme, Danneil Museum,

Salzwedel |

1686 wurden bei der Katasteraufnahme zum Rittersitz 11 Hufen angegeben zur Aussaat 187 Schf Wintersaat, 154 Schf Sommersaat und Wörden zu 26 Schf Wintersaat 30 Schf Sommersaat insgesamt also 397 Schf = 16 Wsp 12 Schf, dagegen 85 Fuder Heu |

|

1688 |

Der Kurfürst Friedrich Wilhelm stirbt und sein

Nachfolger wird Kurfürst Friedrich III., |

|

|

1691 |

Kirchenbuch |

21. Juni 1691 sind zwei Zigeunerkinder getauft worden (Pfarrer Schütze) |

|

1692 |

Courtot, Cecile Freifrau von -

Kaisenberg, Moritz von (Hrsg.)

Die Memoiren der Baronesse Cecile de Courtot / Dame

d'atour der Fürstin von Lamballe / Prinzeß von Savoyen-Carignan. |

Ein

Buch wie nachstehend beschrieben wird im Antiquariatshandel angeboten : <Bestellnr. 73520> |

|

1693 |

BLHA, Rep.

78, VI 197 Bülow, Bd. 1 fol. 58ff, fol 70 ff, Taxe von 1703 Enders, Die

Altmark S.648,

668, 671 |

1693 wurde der Pachtanschlag für das Gut noch genauer berechnet. das Gut hatte 15 Ritterhufen Aussaat à 18 Schf in jedem Feld ein Drittel Brache 22 Wsp Saat in zwei Feldern ergaben einen kapitalisierten Wert von 4.095 rt dafür wurde eine Jahrespacht von 204 rt, 18 gr angesetzt Auf den Wiesen wurden jetzt 60 Fuder Heu gewonnen Das Verhältnis der Eigenproduktion zur Feudalrente (Pachtkorn) betrug 2:3 Das Verhältnis des Ertrags aus dem Eigenanbau zum eingenommenen Pachtkorn (nebst Getreidezehnt) betrug 58,6 : 41,4 Das Verhältnis der Dienste zu den Abgaben (Produkten- und Geldrenten) war 51.3:48,7 Das Verhältnis der Dienste zum Gesamtertrag des Gutes belief sich auf 30,6 % |

|

1695 |

Brandenburgisches

Landeshauptarchiv Potsdam, Rep 78 Kurmärkische

Lehnskanzlei II Kopiar Nr. 102 |

Verschiedene Briefe an die Landreiterei zu Stendal und zu Seehausen wegen des früheren Besitzes des Daniel von Lützendorff u.a in Grassow (halb Grassow), Eickhoff, Muntenack, Wendemarck. Diese Besitzungen sind an Gans zu Putlitz, v. Jetze und andere (Johann Koleff???) verkauft worden. |

|

1696 - 1732 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Johannes Lehmann |

|

1684 - 1748 |

Kirchenbuch |

Johann Albrecht von Bülow, Kirchenpatron |

|

1703 |

BLHA, Rep. 78, VI 197 Bülow, Bd. 1 fol. 58ff, fol 70

ff, Taxe von 1703 Enders, Die

Altmark S.648,

668, 671 |

Pachtanschlag für das Gut, 1703 wurde das Gut neu verpachtet, hier wurde der Anschlag von 1693 zugrunde gelegt, weil es keine anderen Unterlagen gab. Der Verpächter behielt sich daher vor, die Äcker von Sachverständigen taxieren zu lassen. Die Werte für das Getreide waren nun aber gestiegen und wurden wie folgt angesetzt: 1 Wsp Weizen à

225 rt 1 Wsp Roggen à

200 rt 1 Wsp Gerste à

200 rt 1 Wsp Hafer à

100 rt Nun ergab sich ein kapitalisierter Wert von 4.095 rt Für die Teiche wurde ein Kapitalwert von nur 100 rt angesetzt |

|

1713 |

BLHA, Rep. 78 VII 196 Bd.3, zu 1713 u. 1724 |

1713 erwarb Rupertus Westphal im Erbkauf die zu v. Bülows Rittersitz gehörige Freistelle für 20 rt, ausgenommen gewisse Dienste, |

|

24.April 1717 |

Geschichte des Fürsten Bismarck, Georg Schmidt |

Dorothea Agnese v. Bismarck, Tochter des Ludolf IX.(Nr. 128) und der Margarethe v.d. Schulenburg, geb. zu Schönhausen 16.12.1683, gest. 13.März 1721, stiftet zum Andenken an ihren Sohn Heinrich Georg Karl in der Kirche zu Klein Schwechten ein eisernes Kreuz |

|

1721 |

BLHA |

|

|

1724 |

BLHA, Rep. 78 VII 196 Bd.3, zu 1713 u. 1724 |

1724 erwarb der Musketier Christian Kersten drei Enden Ritterland in Klein Schwechten für 34 rt. |

|

1734 – 1815 |

Kirchenbuch |

2. Kirchenbuch |

|

Mitte 18. Jhr. |

Chronik Zahn |

Bau von 4 Kolonistenstelle hinter der alten Schäferei (Hof Nr.23) |

|

1734 - 1778 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Christoph Gerhard Friese |

|

7.Juli 1745 |

Kirchenbuch |

...Ist die Feldmark total verhagelt |

|

1747 |

Kirchenbuch |

Pfarrhaus gebaut mit Strohdach |

|

1748 –1764 |

Kirchenbuch |

Ernst Rudolf Achatz von Bülow Kirchenpatron |

|

1779 -1797 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Carl Friedrich Schreck |

|

1788 |

Statistisch_topographische_Beschreibung der Kurmark

Brandenburg August Heinrich von Borgstede |

Nachweis der von 1775 bis 1786 angesetzten

Büdnerfamilien: Für Klein Schwechten sind 1777- 1778 4 Familien auf adeligen, bürgerlichen oder Erbpachtgrundstücken nachgewiesen. |

|

1794 - 1811 |

Kirchenbuch |

Karl Friedrich Gottlieb von Bülow Kirchenpatron |

|

19.11.1766 |

Kirchenbuch |

Scheune gegenüber dem Pfarrhaus wie auch die Ställe abgebrannt |

|

1767 |

Kirchenbuch |

Scheune am Pfarrhaus neu gebaut |

|

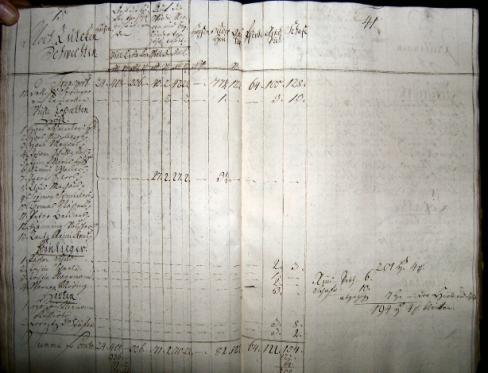

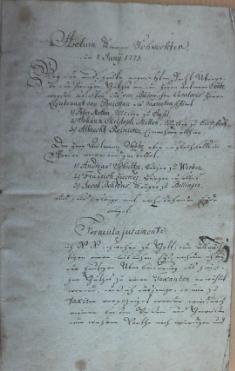

1773 |

Stadtarchiv Stendal, |

Taxanschlag des Bülowschen Gutes

|

|

1784 |

Kirchenbuch |

Torhaus am Pfarrhaus gebaut |

|

1787 |

Chronik Zahn |

Verpachtung (Erbpacht) von großen Teilen des Ritterguts an die Bauern im Dorf , da das Gut stark verschuldet war. Alle Bezitzer haben Acker erhalten mußten aber den Rest des Gutes mit bewirtschaften |

|

1796 |

BLHA |

Kossat Hübner beantragt das Anlegen einer Maulbeerplantage |

|

1798 |

Kirchenbuch |

9.Sonnt. n. verhagelte das Petersmarker Feld fast total, ein Teil der Möllendorfer und ein geringer Teil der Kl. Schwechtener Flur, hatten das Wintergetreide großteils in den Scheunen. |

|

1799

- 1841 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Johann Friedrich Bötticher |

|

1800 |

BLHA |

Kossat Müller |

|

1802 |

BLHA |

Ackermann Friedrich Storbeck |

|

1806 |

„Steuerverfassung auf dem platten Lande“, Paul G. Möhner, |

|

|

1811

- 1813 |

Kirchenbuch |

Theodor Christian Ernst Friedrich Heinrich von Bülow Kirchenpatron |

|

19.2.1813 |

Kirchenbuch |

Gut wird verkauft für 34.000 Taler an

Rittmeister Hans Gottlieb Freiherr v. Werdeck, (bzw. seine Frau) öffentlicher

Verkauf durch das Civiltribunal in Stendal Sophie Friederike Catharine Marie, geb. 13. Okt. 1770, verh. mit dem k. preuss. Rittmeister Friedrich v. Werdeck ... |

|

1813

– 1822 |

Kirchenbuch |

Hans Gottlieb Freiherr von Werdeck Kirchenpatron und Gutsherr |

|

1822

– 1839 |

Kirchenbuch |

Sophie Friedrike Katharina Maria v. Werdeck, geb. Moritz, Witwe d. obig., Kirchenpatronin und Gutsherrin |

|

1828 |

Chronik Zahn |

Friedrich Rendelmann übernimmt das Gut, er

war ein Neffe der Frau v. Werdeck, also der Sohn der Schwester, diese hieß

Johanna, Anna Elisabeth. |

|

28.1.1833 |

GBA 32 |

Beginn der Separation in Klein Schwechten, Abschluss 1843 |

|

1840

- 1879 |

Kirchenbuch |

Johann Friedrich Rendelmann (1895-1880), Kirchenpatron und Gutsherr, er war ein Neffe (Schwestersohn) von Sophie Friedrike Katharina Maria v. Werdeck, geb. Moritz, |

|

1841

- 1862 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Johann Christian Zilling |

|

1841 |

Chronik Zahn |

25.Dezember 1841 brannte ein Teil der Wirtschaftsgebäude des Gutes ab, der Rinder- und der Schafstall, 400 Schafe kamen ums Leben |

|

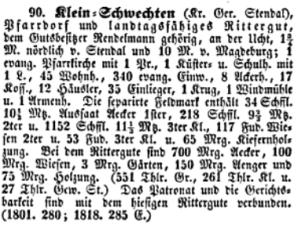

1842 |

Handbuch Reg.Bez. Magdeburg |

|

|

18.4.1843 |

GBA 32, |

Abschluss der Separation in Klein Schwechten (Beginn 28.1.1833), danach gab es nur noch die Gänseweide als Gemeinschaftsweide, alle sonstigen Lasten waren in eine Geldrente umgewandelt worden. |

|

1846 |

Kirchenbuch |

Pfarrhaus und Gut abgebrannt 8. Oktober 1846 kam Feuer in den Wirtschaftsgebäuden des Gutes auf, griff auf das Pfarrhaus über und legte es in Asche. (Pfarrer Schütze) |

|

1847 |

Kirchenbuch |

Pfarrhaus neu aufgebaut, 3 Zimmer nur mit Lehmboden versehen, 2 Öfen im ganzen Haus |

|

14.10.1848 |

Chronik Zahn |

Erneut Großbrand auf dem Gut, der Pferde- und der Schafstall an der Strassenseite brannten ab, ebenso der Geflügelstall an der Kirchenseite nd der Taubenturm auf dem Hof, hier sind 20 Pferde 458 Schafe und das gesamte geflügel verbrannt. Das Feuer sprang über die Strasse und setzte auch das strohgedeckte Pfarrhaus in Brand, es wurde komplett eingeäschert. Der Pfarrer lebte ein Jahr lang mit seiner Familie auf dem Gut. |

|

1815

– 1850 |

|

3. Kirchenbuch |

|

1820 |

|

|

|

1850

– 1892 |

|

4. Kirchenbuch |

|

1862 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Franz Wilhelm Udo Wagner 1862

ist dreimal „Feuer“ gerufen worden: -

brannten die Wirtschaftgebäude des Ackermanns Köhn ab. -

brannte die früher zum Rittergut gehörige Erbpacht-Windmühle ab. - brannte das Haus der Blackstein, wahrscheinlich hat der P. Blackstein erst seine Ehefrau gemordet, dann das Feuer angezündet und zuletzt sich selbst entleibt. (Lt. Pfarrer Schütze) |

|

1868 |

Grund- und Gebäudesteuerveranlagung im RegBez. Mageburg Königl. Finanzministerium |

Klein Schwechten

|

|

1878

- 1889 |

|

Pfarrer Karl August Eduard Theodor Schütze |

|

1880 |

|

Emilie Dorothee Luise Rendelman (1846- 1920) und ihre Schwester Wilhelmine

Anna Klara Rendelmann (1855-1928), beide geboren in Jersleben

(Nichten, Bruderskinder von Johann Friedrich Rendelmann) bekamen das Gut. Klara war verheiratet mit Fedor Hermann Walter Zahn (1853-1920) aus Wolmirstedt |

|

1880 |

Kirchenbuch |

Backhaus im Garten am Pfarrhaus gebaut |

|

1884 |

Kirchenbuch |

Scheune am Pfarrhaus renoviert |

|

1884 |

Kirchenbuch |

Pfarrhaus renoviert, neue Pumpe im Garten an Stelle des alten Ziehbrunnens |

|

1890-1894 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Franz Karl Mahlow oder Mahler? |

|

1890 |

Chronik Zahn |

Bau der Zuckerfabrik in Goldbeck und ein Jahr später Bau der Chaussee nach Goldbeck |

|

1892

- |

|

5. Kirchenbuch |

|

1893 |

Chronik Zahn |

An der Strasse nach Groß Schwechten zwischen Hof Nr. 9 und Nr. 17 war eine Wasserkuhle, die mit einer Steinplattenbrücke überquert war. Als Geländerschutz dienten zwei große Pappeln. Diese Wasserkuhle kam vom Gänseteich. Sie wurde zugefahren. |

|

1894

- 1900 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Ernst Gottfried Vockrodt |

|

22.2.1898 |

Bismarckjahrbuch herausgegeben von Horst Ernst Arminius Kohl Veröffentlicht von O. Häring, 1899 |

|

|

1901

- 1904 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Christian Robert Schulze |

|

1901 |

Chronik Zahn |

Bau der Strasse nach Häsewig, die Dorfstrasse war vorher nur bis Hof Nr. 23 mit Kopfsteinen gepflastert, bis kurz vor der Bismarckeiche. Durch die schwere Rübenfuhren auch aus den Nachbardörfern war die ursprüngliche Sandstrasse sehr löchrig geworden. Doe Kosten betrugen 68000 Mark und wurden z.T. von der Zuckerfabrik übernommen. |

|

1904 |

Kirchenbuch |

Bau des sogen. Küsterschulhauses |

|

1905

- 1914 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Gustav Franz Lüdemann |

|

1906 |

Chronik Zahn |

Die alte, 1756 erbaute Schule neben dem Gut war baufällig geworden und die neue Schule gebaut. Das alte Gebäude und Grundstück gehörten Gut und Gemeinde je zur Hälfte. Der Teil der Gemeinde wurde ans Gut verkauft und von dem Erlös der neue Bauplatz gekauft. |

|

1907 |

Handbuch d. Grundbesitzes in Sachsen |

Hier wird das Gut von Fedor Hermann Walter Zahn mit 518,13 ha angegeben wofür er 6643 RM an Grundsteuern zu zahlen hatte. |

|

1909 |

Chronik Zahn |

Die Viehwaage auf dem Dorfplatz wurde gebaut und gemeinschaftlich betrieben. |

|

1915

– 1920 |

Pfarrbuch Altmark, Czubatynski |

Pfarrstelle vakant |

|

1911 |

Chronik Zahn |

Fertigstellung der Elektrifizierung und Anschluß der einzelnen Häuser, der Umspannturm auf dem Dorfplatz wurde gebaut. |

|

1911 |

Kirchenbuch |

Scheune am Pfarrhaus abgerissen |

|

1912 |

Kirchenbuch |

Elektrisches Licht am Pfarrhaus |

|

1917 |

Kirchenbuch |

Ablieferung der großen Kirchenglocke als Kriegsbeitrag |

|

1920

-1927 |

|

Pfarrer August Wilhelm Ernst Sawade (Nach Groß Wudicke versetzt) |

|

1921 |

Kirchenbuch |

Pfarrhaus renoviert |

|

1920/1921 |

|

Gutsteilung unter Walter (geb. 1889

in Berlin) und Edgar Zahn (geb. 1884 in Berlin), Söhne des Fedor

Hermann Walter Zahn (seit 1914 von Klara, geb. Rendelmann geschieden) Edgar Zahn (Hauptmann a.D.) verpachtet

seinen Teil des Gutes (alter Gutshof) an Hermann Masche aus Petersmark, dessen

Tochter Bärbel ist die Mutter von Jürgen Gose, Ziegenhagen (Gaststätte) Edgar Zahn war verheiratet mit Thea Prützmann (kinderlos), ein Kind (unehelich geb. 1915) mit Bertha Myrrhe. Dies war Lisa Myrrhe, die war verheiratet mit Otto Tischer, daraus 3 Kinder (Ruth, Ermute und Klaus Tischer, Bad Godesberg, 2004) |

|

1922 |

Zeitungsartikel v. 1932 |

Gründung des Reitvereins Erbschenk v. Lützendorf |

|

4.3.1923 |

Kirchenbuch |

Neue Kirchglocken von Fa. Schilling & Battermann |

|

1928

- 1936 |

Kirchenbuch |

Pfarrer Friedrich Wilhelm Theodor Grützner |

|

1932-33 |

Kirchenbuch |

Neuanstrich der Kirche innen und in der Apsis alte Wandmalereien freigelegt |

|

1933 |

Zeitung von 1933 |

Kirchenweihe in Kl. Schwechten |

|

1937

- 1942 |

Kirchenbuch |

Pfarrer August Ahlborn |

|

1938 |

|

Walter Zahn trat seinen Teil des Gutes an Otto Tischer ab, Otto Tischer war der Mann von Lisa Tischer, die eine Tochter von Edgar Zahn war (unehelich). |

|

1944

– 1948 |

|

Pfarrer Julius Edmund Küster |

|

1945 |

|

Bodenreform,

Zwangsenteignung des ehem. Rittergutes und Aufsiedelung der Ackerflächen an

Vertriebene und Flüchtlingen Edgar Zahn als letzter der Familie Zahn stirbt Anfang der 50er Jahre in Salzwedel im Altersheim. Walter Zahn jun. hatte seinen Teil des Gutes bereits 1938 an Otto Tischer abgetreten und war nach Hamburg Wandsbeck gezogen. Während des Krieges kam er aber zurück nach Klein Schwechten (wahrscheinlich war er ausgebombt worden) und hat in dieser Zeit die Orts- und Höfechronik verfaßt, die im Stadtarchiv in Stendal aufbewahrt wird (Kopie bei Chr. Schröder). |

|

1948

- 1960 |

|

Pfarrer Joachim Nocke |

|

Ab

1953 |

|

Zwangskollektivierung, Gründung der LPG „Rotes Banner“ in Klein Schwechten. |

|

|

|

Gründung des Kindergartens |

|

1960

- 1973 |

|

Pfarrer Wilfried Karl Otto Blümner, seine Frau G. Blümner, Vikarin |

|

1963 |

|

Beide Kirchtürme mit Schiefer neu gedeckt, dabei die Kupferkapseln geöffnet (Inhalt: alte Dokumente v. 1785 und 1902, Zeitungen von 1870 und 1902 und 9 Münzen) |

|

1960

er |

|

Torhaus am Pfarrhaus abgerissen |

|

1965 |

|

Taufstein im Innenraum der Kirche

aufgestellt, er stand vorher vor der

Kirche links vom Eingang. Alte Särge und Urnen der Familien v. Bülow,

v. Werdeck, Moritz (Eltern der Frau v. Werdeck), Eisenhardt (Verwandschaft)

Rendelmann, Zahn aus der Kirche auf dem Friedhof beigesetzt. Alte Grabkammern unter dem Altar geöffnet. |

|

13.06.1965 |

siehe Bericht mit Fotos im Kirchenbuch |

Kirche nach Renovierung neu eingeweiht |

|

1974

- |

|

Pfarrer Dieter Langheine |

|

1988 |

|

Pfarrer Matthias Schlase |

|

1998 |

|

Ulf Frommhagen aus Seethen hat etwa im Jahr 1998 dendrochonologische Untersuchungen an der Kirche in Groß Schwechten durchgeführt und vom Archäolohischen Institut Berlin, Dendrolabor begutachten lassen. Das ergab bemerkenswerte Ergebnisse: ..Einige Proben weisen schon in die Zeit um 1130 hin, das hat aber mit der heutigen Kirchen nchts zu tun. Vielleicht stammen diese sekundär verwendeten Eichenhölzer von einem hölzernen Vorgänger o.ä. Die meisten Proben (Eichenhölzer von wiederverwendeten Sparren) datieren in die 1160er Jahre, das dürfte die Bauzeit der Kirche sein (!). Zwei Proben weisen auf den Einzug eines Ankerbalkens aus Eiche über dem Chor im Jahr *1191* hin... |

|

|

Landeshauptarchiv

Sachen Anhalt, Magdeburg LHASA |

Zu den Quellen und Archiven Ein großer Teil des Gutsarchivs ist derzeit (08/2014) noch nicht erschlossen und lagert in Wernigerode, einer Außenstelle des LHASA. Das Repertorium Dc enthält Akten der „Altpreussischen Patrimonialgerichte“, Teil 1 enthält die Orte von A-K, Teil 2 von L-Z.. Unter der Signatur Dc 132 ist das Patrimonialgericht Klein Schwechten, ein nur 0,2 lfm umfassender Kleinstbestand mit der Laufzeit 1783-1808, enthält unter lfd Nr. 1 Hypothekenbuch 1783/1805, Nr. 2 Handlungsbuch 1784/98, Nr. 3 Handlungsbuch 1798/1807, lfd. Nr. 4 Handlungsbuch 1807/08 Im Handlungsbuch sind Vereinbarungen, Verträge, Testament, Hofübergabe, Taxanschläge und dergl., also alles was man irgendwie sicher aufgeschrieben haben wollte, verzeichnet. Im Hypothekenbuch sind die Lasten für Grund und Boden aufgeführt. Die Separationskarten, also die Karten, die Grundlage für die Separation waren, sind ebenfalls in Wernigerode aber sollen nicht zugänglich gemacht werden weil sie angeblich nicht in einem entsprechenden Zustand sind. Diese Karten kamen ca. 2007 oder 2009 vom Katasteramt Stendal nach Wernigerode und sind vorher in Stendal digitalisiert worden. Dieses ist aber offiziell dem LHA nicht bekannt. Dc 214, Nr. 1a Enthält das Lehnbuch der von Bismarck, Schönhausen ab dem Jahr 1589 (alte Bezeichnung 1557, aus einem anderen Archiv) E130, Nr. 55 ist ein nicht erschlossenes Konvolut des

Archivars Mülverstedt zu Genealogien verschiedener Familien, so auch derer

von Lützendorff (Stand 08/2011, Bearbeiter Herr Helwing (?) |

|

|

Kirchenarchiv Magdeburg |

Hier sind die Kirchenbücher als Film vorhanden, also interessant für Familienforschung, angeblich sind die auch in Stendal (wo) vorhanden, konnten aber wegen eines defekten Lesegerätes längere Zeit nicht benutzt werden Außerdem enthält das Kirchenarchiv in Magdeburg die kirchlichen Bauakten, insbesondere die zum Bau des Pfarrhauses und zur Renovierung der Kirche in den 1930er Jahren. |

|

|

Brandenburgisches Landehauptarchiv in Potsdam |

Hier sind hauptsächlich die Akten der kurbrandenburgischen Lehnkanzlei und insbesondere Akten vor 1805 enthalten. Die Altmark kam ja unter Napoleon zum Königreicg Westfalen und damit war die Altmark vom Brandenburgischen „Mutterland“ abgeschnitten. |

|

|

Geheimes Staasarchiv in Berlin |

div. Akten, die z.T. schon zitiert worden sind |

|

|

Deutsches Historische Museum, Berlin |

|

|

|

Stadtarchiv Stendal |

u.a Chronik von Walter Zahn zu Klein Schwechten, Taxanschlag für das Gut Klein Schwechten von 1773 |

|

|

Kreisarchiv Stendal |

Sehr geehrter Herr Schröder,

nach umfassender Recherche in den Ablieferungsverzeichnissen und eingehender Sichtung kann ich Ihnen die folgende Auflistung zusenden. Die folgenden Akten sind in Landkreisarchiv über Klein Schwechten vorhanden:

Wahlakten -Gemeindewahl 1946 -Volkbefragung 1954 -Wahl der Volkskammer 1954 -Wahl der örtlichen Vertreter 1957 -Wahl der Volkskammer 1958 -Wahl der örtlichen Vertreter 1961 -Wahl der Volkskammer 1963 -Wahl der örtlichen Vertreter 1965 - Volksentscheid 1968 -Wahl der örtlichen Vertreter 1970

Rat und Gemeindevertretung (Arbeitspläne 1946-1951/Beschlüsse 1953/Protokolle 1956-1970)

Haushaltspläne/ Volkswirtschaftspläne 1950-1964; 1967-1970

Registrierung der Parteien, Vereine, Genossenschaften etc. 1948 NAW 1953-1961 Staatliche Jugendförderung 1956-1962 Verzeichnis der Straßen, Wege und Plätze 1957 Gehaltslisten der Gemeinde 1957-1961

Für die Benutzung des Kreisarchives ist ein schriftlicher Antrag nötig. Dieser muss die Genehmigung der Einsicht durch den Landrat des Landkreises Stendal, sowie eine Begründung welche Absicht sie mit dieser Einsichtnahme verfolgen, enthalten.

Mit freundlichem Gruß im Auftrag Ina Schmeichel Landkreis Stendal Kreisarchiv Hospitalstraße 1-2 39576 Hansestadt Stendal Tel: 03931/607431 Fax: 03931/213060 <<mailto:ina.schmeichel@landkreis-stendal.de>> |

|

|

Weitere Quellen zur Prüfung |

Weitere Recherchen Dr. Martina Sünder-Gass, Kunsthistorikerin - Zur Gründung und Kirchenbau sollte in

Groß Schwechten geforscht werden, da die Kirchen etwa zur gleichen Zeit

entstanden sind. Auch im Archiv des Bistums Halberstadt könnten sich noch

Unterlagen zur Kirchenweihe, Kirchenbau etc. befinden - Lehnsarchiv Brandenburg wegen Lehnsakten - Bürgermeister v. Klein Schwechten soweit

nachvollziehbar - Heimatmuseum Osterburg, eiserne Platte

mit Hinweis auf v. Werdeck - Wappenvergleiche zu Schwechten und zu

Lützendorf, Thurow, Meckau und auch zum Wappen Rochau

-

Die Nazis in

ihren hellen Uniformen nannte man in der Bevölkerung „Goldfasan“ (Tante Thea

Marquardt). |